This post has already been read 11 times!

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর তারিখটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক সুস্পষ্ট সামরিক মোড় এনে দিয়েছিল, যা বর্তমানে বাংলাদেশে ‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস’ হিসেবে পালিত হয়।

এই দিনটি ছিল মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সমন্বিত আক্রমণের সূচনা, যা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতীয় সৈন্যদের প্রথম প্রকাশ্য সামরিক হস্তক্ষেপকে চিহ্নিত করে। সেই দিন মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ অভিযানের ফলে গরিবপুর-বয়রা এলাকায় যে সামরিক বিজয় অর্জিত হয়, সেটি শুধু সীমান্তে সামান্য অগ্রগতি ছিল না, বরং যুদ্ধের পরিণতির গতিপথ পাল্টে দেওয়ার মতো ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল।

তবু ভারত জয়ধারা বজায় না রেখে বিরতি নিল, প্রায় ১২ দিন। ইতিহাসে এই বিরতি ‘স্ট্র্যাটেজিক পজ’ নামে পরিচিত। সামরিক সাফল্যের পরও ভারত কেন ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ‘অদ্ভুত’ বা ‘কৌশলগত বিরতি’ নিয়েছিল, সেই প্রশ্নটি কেবল ঐতিহাসিক কৌতূহল নয়, বরং মুক্তিযুদ্ধের ভূরাজনৈতিক কৌশল ও আন্তর্জাতিক বৈধতা অর্জনের জটিল প্রক্রিয়াকে উন্মোচন করে।

ঐতিহাসিকভাবে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ৩ ডিসেম্বর তারিখটিকে বৃহত্তর ‘ভারত-পাকিস্তান’ যুদ্ধের সূচনা হিসেবে দেখা হলেও, কিছু ঐতিহাসিক ২১ নভেম্বরকেই ১৯৭১ সালে যুদ্ধের ‘ডি-ডে’ হিসেবে মনে করেন। বিভিন্ন বৈশ্বিক যুদ্ধ ডেটাসেটগুলোর কোডিংয়ের ভিন্নতাও এই তারিখের গুরুত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। যেমন হার্ভার্ড ডাটাভার্স ভারতকে ‘যুদ্ধ সূচনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করে, যেখানে কোরিলেটস অব ওয়ার পাকিস্তানকে সূচনাকারী’ হিসেবে দেখায় এবং যুদ্ধের শুরু ও শেষ তারিখ নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে। এই ভিন্নতা প্রমাণ করে যে ২১ নভেম্বরের প্রশ্নটি ঐতিহাসিকদের মধ্যে এখনো ‘অমীমাংসিত’।

আন্তর্জাতিক বৈধতা ও ‘আক্রমণকারী’র দায় এড়ানোর কৌশল

ভারতের লোকসভার বিতর্কগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে ভারত কৌশলগতভাবে ২১ নভেম্বরের আক্রমণকে ‘সম্পূর্ণ স্থানীয়’ ও ‘আত্মরক্ষামূলক কাজ’ হিসেবে দেখিয়েছিল। তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো ‘অঘোষিত যুদ্ধ’ বা শত্রুতার মধ্যে নেই এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীও কেবল ‘আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ছাড়া সীমান্ত অতিক্রম না করার’ নির্দেশ দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এই সুচিন্তিত এবং একদেশদর্শী আখ্যানের মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক মহলে নিজেদেরকে ‘সর্বোচ্চ সংযমকারী’ পক্ষ হিসেবে তুলে ধরে আন্তর্জাতিক বৈধতা নিশ্চিত করা, যা তাসখন্দ চুক্তির (১৯৬৬) নীতির সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ ছিল।

ভারতীয় সৈন্যদের একজন কমান্ডার গরিবপুর যুদ্ধে বিজয়ের পর দ্রুত যশোর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ শেষ করার অনুমতি না পাওয়ার ঘটনা এই ‘কৌশলগত বিরতি’র গুরুত্বকে তুলে ধরে। এই বিরতির কারণ হিসেবে কাজ করেছিল ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। চীন-ভারত সামরিক সংঘাতের সম্ভাবনা নভেম্বরের তুষারপাতের কারণে কমে গিয়েছিল এবং ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি (৯ আগস্ট ১৯৭১) ভারতকে নিরাপত্তা গ্যারান্টি দিয়েছিল। কিন্তু এই চুক্তির পূর্ণ সুবিধা এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন পেতে, ভারতকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল যেন পাকিস্তান নিজেই আক্রমণকারী পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ কারণেই মূলত ভারত নভেম্বরের ওই বিজয়কে অকিঞ্চিৎকর হিসেবে দেখিয়েছিল।

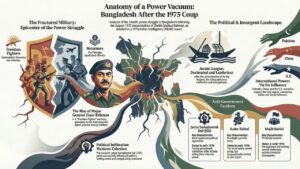

অন্যদিকে পাকিস্তান নভেম্বর আক্রমণকে ‘প্রকাশ্য আগ্রাসন’ হিসেবে চিহ্নিত করে দ্রুত রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। সামরিক কৌশলগত কারণেই তারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানে নিতে চেয়েছিল। সামরিক কৌশলকে ভূরাজনৈতিক বিবেচনার ওপরে স্থান দিয়ে পাকিস্তান ৩ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান ক্ষেত্রগুলোতে প্রতিরোধমূলক আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের ধারণা ছিল ‘সাফল্যই সবচেয়ে বড় ন্যায্যতা’। কিন্তু এই আক্রমণ পাকিস্তানের জন্য মারাত্মক ভুল প্রমাণিত হয়। এই পদক্ষেপে পাকিস্তান নিজেই বিশ্বের সামনে ‘আক্রমণকারী’ ও ‘আগ্রাসী’ হিসেবে চিহ্নিত হলো।

ফলস্বরূপ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে’ রূপ নেয়। ২৫ মার্চের গণহত্যা এবং আন্তর্জাতিক মহলের উদ্বেগ বারবার ‘অভ্যন্তরীণ বিষয়’ বলে এড়িয়ে যাওয়ার ফলস্বরূপ, যখন তাদের আন্তর্জাতিক সমর্থনের প্রয়োজন হলো, তখন নিরাপত্তা পরিষদও নীরব থাকে। এমনকি CENTO এবং SEATO-র মতো সামরিক জোটের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান সেভাবে সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছিল। অন্য কথায়, পাকিস্তানের প্রতিরোধমূলক আক্রমণ ভারতকে ভূরাজনৈতিকভাবে সাহায্য করেছিল।

যৌথ কমান্ড ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব: বাংলাদেশের অবস্থান

তবে বাংলাদেশের দৃষ্টিতে নভেম্বর ছিল দীর্ঘমেয়াদি সশস্ত্র প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা। জুন-অক্টোবর পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী সেতু-রেল-পথ ধ্বংস, যানবাহন বিধ্বস্ত, নদী-সমুদ্রবন্দরে অচলতা সৃষ্টি করে। আগস্টের ‘অপারেশন জ্যাকপট’-এর কারণে ২৬টি জাহাজ ধ্বংস হয়ে চালনা ও চট্টগ্রাম কার্যত অচল হয়ে পড়ে। নভেম্বরে কিলোফ্লাইট প্রস্তুত থাকে, যদিও ২৮ নভেম্বরের প্রথম আক্রমণ পরিকল্পনা ভারতীয় হাইকমান্ড ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করে। যুদ্ধক্ষেত্রে পাকিস্তানের ভেতরেই প্রশাসনিক ও লজিস্টিক নড়বড়ে হয়ে পড়ে।

এই সময়ে ২২ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এম এ জি ওসমানীর জারি করা অপারেশনাল নির্দেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নির্দেশের শিরোনামে স্পষ্টভাবে বলা হয়, ‘হোস্ট কান্ট্রি (বাংলাদেশ) বনাম শত্রু (পাকিস্তান)’ পরিস্থিতিতে ‘বাংলাদেশ বাহিনী ও সাপোর্টিং ফোর্স (ভারত)’–এর আপেক্ষিক ভূমিকা কী হবে। নির্দেশে যৌথ কমান্ড সম্পর্ক, দায়িত্ব বণ্টন, সীমানা, লজিস্টিক, মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন গঠন ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা হয়। বাংলাদেশের বাহিনী সাপোর্টিং ইন্ডিয়ান ফোর্সের কমান্ডের অধীন থাকবে এবং ভারত সম্পূর্ণ লজিস্টিক সহায়তা দেবে।

প্রচলিত নিয়মে হোস্ট বাহিনীকে সহায়ক বাহিনীর অধীনস্থ করা অস্বাভাবিক কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন ও জেনেভা কনভেনশনের পূর্ণ পর্যবেক্ষণ, যুদ্ধবন্দী ব্যবস্থাপনা, দায়দায়িত্বের স্পষ্টতা নিশ্চিত করার জন্য এটি ছিল বাস্তবসম্মত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

নিরাপত্তা পরিষদের নোট ভার্বালে পাকিস্তানের স্বীকৃতি পাওয়া যায় যে মুক্তিবাহিনী কার্যত ভারতীয় আর্মি কমান্ডারের কর্তৃত্বাধীন ছিল। এটি আন্তর্জাতিকভাবে দায়বদ্ধতার পরিসর নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। এর ফলে ভারত ‘ডিটেইনিং পাওয়ার’ হিসেবে যুদ্ধবন্দীদের দায়িত্ব স্বীকার করে। অপারেশনাল নির্দেশে মুক্তিবাহিনীকে ‘চূড়ান্ত মুক্তির অগ্রভাগে’ থেকে শহর-কেন্দ্র দখল ও তাৎক্ষণিক প্রশাসন স্থাপনের কাজ দেওয়া হয়, যা রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্বে অপরিহার্য। এতে যুদ্ধের মালিকানা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্পষ্টত বাংলাদেশের হাতে থাকে।

তাজউদ্দীন আহমেদের বক্তৃতায় যে স্বনির্ভরতা ও সতর্ক সহযোগিতার কথা বারবার এসেছে, বাইরের সহায়তা তখনই উপযোগী, যখন তা লক্ষ্যকে টেকসই করে, অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে না, এই নির্দেশ ঠিক সেই কাঠামোকে সামরিক-প্রশাসনিকভাবে কার্যকর করে।

কাজেই ১৯৭১ সালের নভেম্বরের সেই ‘অদ্ভুত বিরতি’ কেবল একটি সামরিক সিদ্ধান্ত ছিল না, বরং ছিল ভূরাজনৈতিক কৌশল, আন্তর্জাতিক বৈধতা ও নৈতিক উচ্চাসন নিশ্চিত করার এক জটিল প্রচেষ্টা। ভারত সেই বিরতি দিয়ে নিজের কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণ করেছিল, অন্যদিকে পাকিস্তান সামরিক কৌশলের কাছে ভূরাজনীতিকে গৌণ করে আগ্রাসী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের জন্য, ২১ নভেম্বর ছিল যুদ্ধের অনিবার্য ধারাবাহিকতা, যা যুদ্ধকালীন নেতৃত্বকে তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও কৌশলগত স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত করার জন্য একটি যুগান্তকারী ডিরেক্টিভ জারি করতে প্ররোচিত করে। ফলস্বরূপ এই জটিল সমীকরণের মধ্য দিয়েই বাঙালির কাঙ্ক্ষিত বিজয় এবং বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ত্বরান্বিত হয়।

* কৃতজ্ঞতা: গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব.) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম খান (পিএইচডি) নভেম্বরের এই কৌশলগত বিরতি নিয়ে চমৎকার গবেষণা করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি মূলত তাঁর একটি প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ।

দেখুন খান, মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম খান ‘স্ট্রেঞ্জ পজ আফটার আ ডিসাইসিভ ভিক্টরি: রিভিজিটিং দ্য জিওপলিটিক্যাল ডাইমেনশন অব নভেম্বর অফেন্সিভ ডিউরিং বাংলাদেশস লিবারেশন ওয়ার।’ ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ই–জার্নাল ৫, নং ১ (জুন ২০২৫): ১৭৩-২০২।

প্রথম প্রকাশ – প্রথম আলো অনলাইন, ২১ নভেম্বর, ২০২৫

This post has already been read 11 times!