With thanks to Shamsuddoza Sajen, who found this article.

This post has already been read 17 times!

সংস্কৃত থেকে উৎপত্তি হওয়া অপভ্রংশ ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষাকে অন্যতম বলে মনে করা হয়। ব্যাকরণ অনুসারে এই তথ্যটি সঠিক হলেও, বাংলার শব্দকোষে আরবী ও ফারসি শব্দের পরিমান অনেক। এই ধরনের মিশ্র ভাষার মধ্যযুগীয় সাহিত্যকেই দোভাষী সাহিত্য বলা হয়। যেহেতু এই সাহিত্য রচনা বেশিরভাগ প্রাক-মূদ্রণ যুগে হয়ে ছিল, দোভাষী বাংলাকে পুঁথি বাংলা বলেও উল্লেখ করা হয়। যদিও দোভাষী বাংলার ব্যবহার হিন্দু এবং মুসলমান লেখক উভয়েই করতেন, উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে এমন মিশ্র ভাষাকে মুসলমানী বাংলা নামকরণ করা হয়। সম্ভবতঃ, এই নামকরণে জনহিতৈষী এবং নীলচাষীর সহমর্মী পাদ্রি জেমস লংগের বড় হাত ছিল। ভাষাবিদরা এবং বাংলাভাষার ঐতিহাসিকরা এই সম্বন্ধে বহু কথা অনেক বছর আগেই বলে ফেলেছেন, সেখানে আমার কথা বাড়াবার ইচ্ছে বা ক্ষমতা কোনোটাই নেই। এই ছোট্ট লেখাটায়, আমি বাংলাভাষার এক বিশেষ চরিত্রের দিকে মনযোগ আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হচ্ছে লিপ্যান্তর বা বাংলা লিপিতে লেখা অন্য ভাষা, এবং আরবী অক্ষরে লেখা বাংলা।

একই ভাষার জন্যে দুই বা তার থেকেও বেশি লিপি ব্যবহারকে di-graphia বা multi-graphia বলা হয়; বাংলায় তাকে দ্বৈতলিপি বা বহুলিপি বলা যেতে পারে। এমন বহুলিপি অন্য দক্ষিণ এশীয় ভাষাতেও দেখা যায়।এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হিন্দি এবং উর্দূ; যদিও মুখের ভাষার স্তরে ভাষাটা একই, লিপির ফারাকের ভিত্তিতে হিন্দি এবংউর্দূ দুই সম্পুর্ন পৃথক ভাষা বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে।দেবনাগরি লিপিতে লিখলে সে ভাষা হিন্দি, আরবী লিপিতে লিখলে উর্দু, এই ধারনা এখন মানুষের মনে দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছে। তার অবশ্য একটা সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস আছে। এই বিষয়ে Christopher King, One Language, Two Scripts, এই বইটি দ্রষ্টব্য।

বাংলার গল্পটা কিন্তু অন্যরকম।বাংলা আজও বহুরূপী ; এখানে লিপির হেরফের আজও চলেছে। ঢাকা শহরের রাস্তা থেকে কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক। বাস এবং সি-এন-জি-র গায়ে, দোকানের সামনে, প্রায়ই বাংলা লিপিতে লেখা আরবী দেখা যায়। যেমন দেখুন এই সি-এন-জি-র পিছনে লেখা পবিত্র কলিমা “লা ইলাহা ইল্লালাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ”। এইটা তো কলিমা, তবে স্বাধীনভাবেও আরবী বাক্য বা বাক্যাংশের ব্যবহার দেখা যায়, যেমন এই বাসের সামনে “ফী আমানিল্লাহ” (আল্লাহ-র হেফাজতে)।

এই দুই উদাহরণের ক্ষেত্রেই বিশেষ শ্রদ্ধেয় ভাষা (সে ধর্মীয়ই হোক অথবা উচ্চ সাংস্কৃতিক মানের ভাষাই হোক) থেকে কিছু বিশেষ শব্দ ধার নেওয়া হচ্ছে, তবে শুধু তাই নয়। দুইটা উদাহরণের ভাষাই সম্পূর্ণভাবে আরবী; ব্যাকরণের দিক থেকেই দেখি বা শব্দকোষের দিক থেকে। দুই ক্ষেত্রেই বাক্য বা বাক্যাংশগুলির ধার্মিক তাৎপর্য আছে; আরবী বাক্যগুলি বাঙ্গালিরা ধ্বনি ও মর্মের ভিত্তিতে নিজস্ব করে নিয়েছেন, তার জন্যে তাঁদের আরবী ভাষা এবং তার সম্পূর্ন ব্যাকরন জানার প্রয়োজন পড়েনি। এইজন্যেই এই বাক্য বা বাক্যাংশগুলি বাংলা হরফে লেখা খুবই স্বাভাবিক। তবুও, বাঙ্গালিরা যে সেটা করেন সেটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার; কারণ ইসলামী দুনীয়ার অন্যত্র আরবী হরফকেও বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

বাঙ্গালিরা কবে তাঁদের নিজস্ব লিপির প্রতি এতটা আকৃষ্ট হয়ে পড়েন সেটা আমার জানা নেই, তবে ভাষাযুদ্ধের তর্ক-বিতর্কে সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই কারনেই বাঙ্গালিরা পাকিস্তানের প্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি, যে বাংলা ভাষাটা থাক, লিপিটা শুধু বদলে আরবী করে দেওয়া যাক (যাতে উর্দূর মত দেখায়)।

তবে ঢাকা শহরের বাসে-দোকানে যে বাংলা লিপিতে আরবী লেখার কথা বললাম, তার কারন ভিন্ন হতে পারে। সেটা শুধু মাত্র পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সাথে ভাষা নিয়ে বিরোধের ফল নয়।

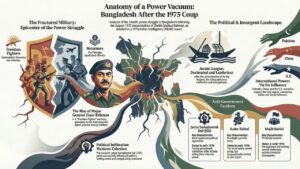

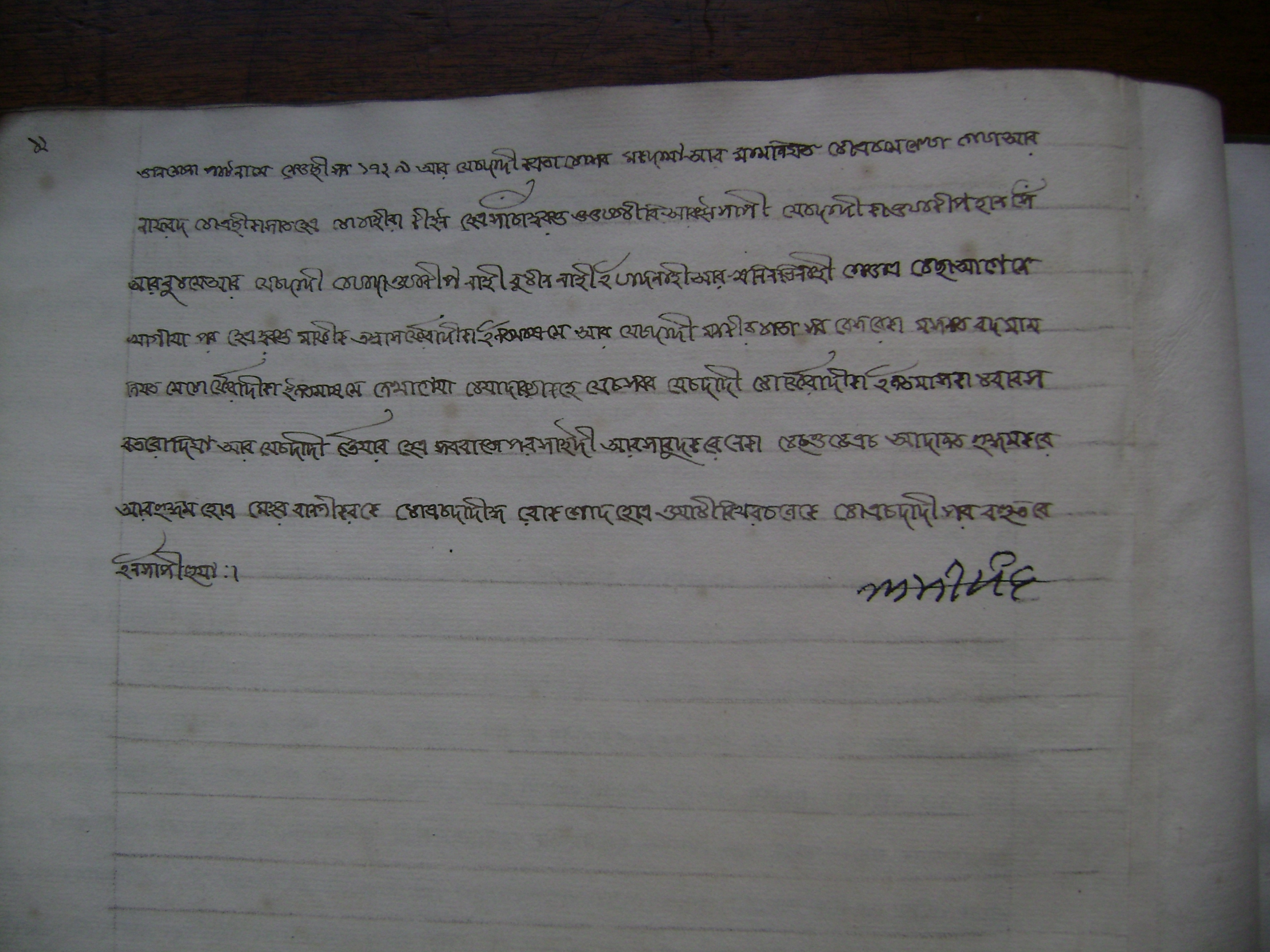

আমি ইতিহাসের গবেষক এবং সম্প্রতি আমি আমার বন্ধু ও সহ-গবেষক মিচ ফ্রাস-এর কাছ থেকে ১৮ শতকের একটি দলিলের খোঁজ পেয়েছি যাতে একই ঘটনা দেখা যাচ্ছে। দলিলটির কোনো ধর্মীয় তাৎপর্য নেই; এটি লিখেছিলেন বাংলার ইতিহাসে কুখ্যাত শিখ সওদাগর উমিচাঁদ, যিনি নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে বাংলার মসনদ থেকে হঠানোর ষড়যন্ত্রে সামিল ছিলেন। উমিচাঁদ পয়সা ধার দেওয়ার ব্যবসা করতেন, এবং সেই সূত্রে প্রায়ই কলিকাতার নব স্থাপিত মেয়রের আদালতে ইংরেজ কর্জদারদের বিরুদ্ধে মামলা করতেন। এরকমই এক মামলার সূত্রে তিনি এই চিঠিটা লেখেন, বা লেখান, এবং দেবনাগরি অক্ষরে সই করেন।

যদিও এই চিঠি বাংলা অক্ষরে লেখা, এ দুষ্পাঠ্য, কারন তার ভাষা বাংলা নয়। বহু দিন এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে শেষে আমি বুঝলাম যে এই চিঠির ভাষা হিন্দী। চিঠির শেষে উমিচাঁদ বলছেন “বহুত বে-ইনসাফী হুয়া” (খুব অন্যায় হয়েছে)।

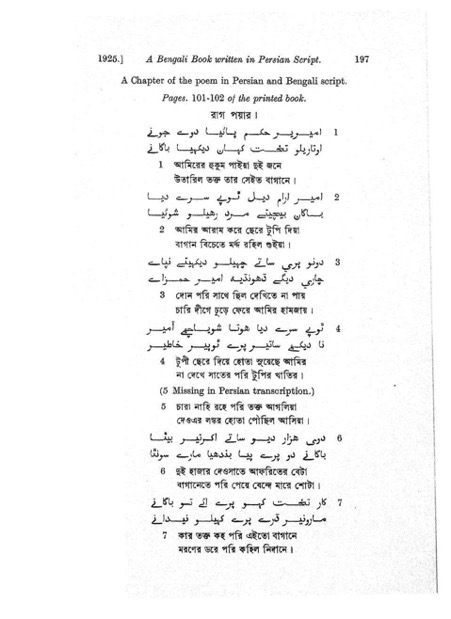

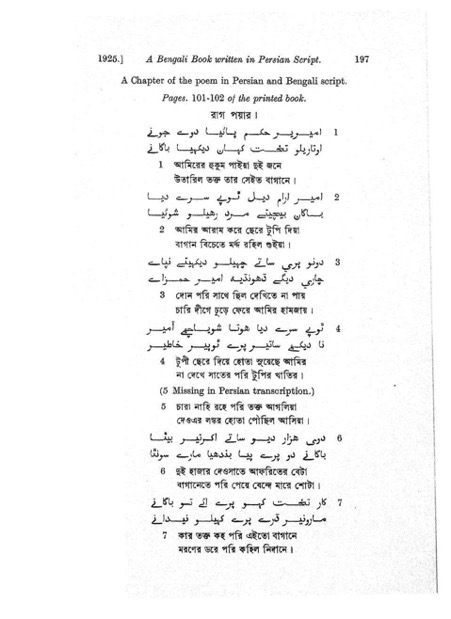

আবার উল্টোটাও হতো; বাংলা ভাষা অন্য লিপিতে লেখার প্রচলন ছিল। বাংলার এই অন্য লিপিগুলির মধ্যে সিলেটি নাগরি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। কিন্তু বাংলা আরবী লিপিতেও লেখা হত। এমন এক নজির আছে জনৈক গরীবুল্লার “কিছছা-এ আমির হামজা”-র তর্জমায়। গরীবুল্লা বোধহয় হুগলীর মানুষ ছিলেন, ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ছিল তাঁর কর্মজীবন। তাঁর নিজের হাতে লেখা পান্ডুলিপি যশোরে সংরক্ষিত ছিল, পরে তা ১৯২০ সালে বইরূপে ছাপা হয়। সেই বইতে দুই লিপির ব্যবহার করা হয়, আরবী এবং বাংলা।

তবে, এই লিপির হেরফেরের তাৎপর্য কী? এই বিষয়ে আরো অনেক গবেষনার প্রয়োজন আছে, কিন্তু আপাতত: আমার ধারনা যে সংস্কৃতের প্রফেসর শেলডন পলক যাকে ‘cosmpolitanism’ বলেছেন, বাংলায় তার প্রাচুর্য এবং দীর্ঘায়ূতারই ফলই হল আমাদের এই বহুরূপী বাংলা।

This post has already been read 17 times!