Share the post "ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা R&AW-এর গোপন নথিতে ১৫ আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি"

ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা R&AW-এর গোপন নথিতে ১৫ আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি

২০২১ সালে ভারতের জাতীয় আর্কাইভের পুরোনো দলিলপত্র ঘাঁটতে গিয়ে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি খুঁজে পাই। এই নথিটি ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (R&AW)-এর, যা সরাসরি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অধীনস্থ ক্যাবিনেট সচিবালয়ের অধীনে কাজ করে। এই নথিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সামরিক পটভূমি সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে R&AW-এর তৎকালীন কর্মকর্তা এন.এফ. সুন্টুক (যিনি পরে ১৯৭৭ সালে R&AW-এর প্রধান হয়েছিলেন) এই প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন। ‘অতি গোপনীয়’ হিসেবে চিহ্নিত এই প্রতিবেদনে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বিস্তারিত মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিপথ এবং ভারত, পাকিস্তান ও চীনের মতো দেশগুলোর সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক ভূমিকা নিয়েও আলোচনা রয়েছে। গবেষণার কাজে সংগ্রহ করা এই নথিটি শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক দলিল নয়, বরং সেই সময়কার জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার টানাপোড়েন বোঝার জন্য একটি অত্যন্ত মূল্যবান সূত্র। তৎকালীন ইতিহাস নিয়ে জনপ্রিয় আলাপ কিংবা প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করার মত নানা গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য এই নথিতে লিপিবদ্ধ আছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে আমি এর অবিকল অনুবাদ করেছি। এই বিষয়ে “র”-এর কোনো প্রতিবেদন পূর্ণাঙ্গভাবে বাংলায় প্রকাশ এই প্রথম।

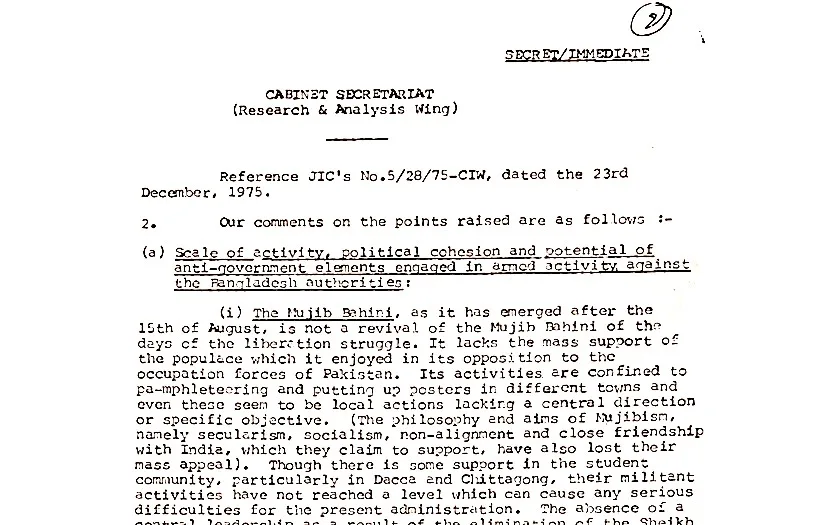

গোপনীয়/জরুরি

মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়

(রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং)

সূত্র: জেআইসি-এর স্মারক নং ৫/২৮/৭৫-সিআইডব্লিউ, তারিখ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫।

২. উত্থাপিত বিষয়গুলোর ওপর আমাদের পর্যবেক্ষণ নিচে তুলে ধরা হলো:

(ক) বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কার্যকলাপে লিপ্ত সরকারবিরোধী গোষ্ঠীগুলোর কার্যক্রম, রাজনৈতিক সংহতি এবং সম্ভাবনা:

(i) ১৫ই আগস্টের পর যে মুজিব বাহিনী সংগঠিত হয়েছে, তা কোনোভাবেই মুক্তিযুদ্ধের সময়ের মুজিব বাহিনীর পুনর্জাগরণ নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যখন তারা লড়েছিল, তখন সাধারণ মানুষের যে ব্যাপক সমর্থন ছিল, এখন তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাদের কার্যক্রম মূলত বিভিন্ন শহরে প্রচারপত্র বিলি করা এবং পোস্টার লাগানোতেই সীমাবদ্ধ। এসব কাজকে স্থানীয় কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই মনে হয়, যার পেছনে কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। (মুজিববাদের যে আদর্শ, যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, জোটনিরপেক্ষতা এবং ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—যা তারা এখনও ধরে রাখার দাবি করে—তার প্রতিও জনগণের আগ্রহ অনেকটাই কমে গেছে।) যদিও ঢাকা ও চট্টগ্রামের ছাত্রসমাজের মধ্যে তাদের কিছু সমর্থন আছে, কিন্তু তাদের সশস্ত্র কর্মকাণ্ড এখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছায়নি যে এটি বর্তমান সরকারের জন্য বড় কোনো সমস্যা তৈরি করতে পারে। শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী, নজরুল ইসলাম ও কামারুজ্জামানের মতো শীর্ষ নেতাদের হত্যাকাণ্ড এবং দুর্নীতি ও অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেপ্তারের কারণে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাব দেখা দিয়েছে। ফলস্বরূপ, মুজিব বাহিনীর এই বিচ্ছিন্ন কার্যক্রমকে দিকনির্দেশনা ও সংহতি দিতে পারে এমন একটি জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারেনি।

(ii) কাদের বাহিনী কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি দল যারা ১৫ই আগস্টের পর মোশতাক সরকার এবং এরপর ৭ই নভেম্বর পরবর্তী সায়েম ও জিয়া প্রশাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকা জঙ্গি দলগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল। তবে এই দলটির কার্যক্রম মূলত ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এছাড়াও পাবনা ও বগুড়া জেলাতেও তাদের কিছু বিচ্ছিন্ন কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়। তারা সাধারণত সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় তৎপরতা চালায়। যদিও তারা প্রশাসনের জন্য কিছুটা উদ্বেগের কারণ হয়েছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো ভূখণ্ড নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে তারা সক্ষম হয়নি। ১৯৭১ সালে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে এই বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ১৭,০০০-এর মতো ছিল বলে জানা যায় (যাদের মধ্যে প্রায় ৮,০০০ জনকে জাতীয় রক্ষী বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়)। বর্তমানে এই সংখ্যা ১,০০০ থেকে ৩,০০০-এর মধ্যে ধরা হয়। তাদের কার্যক্রমের তীব্রতা ও প্রকৃতি দেখে মনে হয়, সক্রিয় যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ১,০০০-এর কাছাকাছি হওয়াই বেশি বাস্তবসম্মত। তাদের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী তারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিডিআর-এর নিয়মিত সৈন্যদের কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার মতো প্রশিক্ষণ বা সাজসরঞ্জাম কোনোটাই পায়নি। তবে তাদের উৎপাত করার সক্ষমতা এখনও রয়েছে, যার কারণে রংপুর থেকে ৭২ ব্রিগেড এবং সম্ভবত টাঙ্গাইলে অবস্থিত নবগঠিত ৭৭ ব্রিগেডকে সেখানে মোতায়েন রাখতে হয়েছে। প্রয়াত শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি কাদের সিদ্দিকীর ব্যক্তিগত আনুগত্য ছাড়া এই দলের কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ বা জাতীয় পর্যায়ে জনসমর্থন আছে বলে মনে হয় না। এমনকি নিজের এলাকা ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলেও সিদ্দিকীর সমর্থন সীমিত। স্বাধীনতার পর তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও কঠোর মনোভাবের কারণে তার জনপ্রিয়তা অনেক কমে গেছে। এখন তিনি যেটুকু সমর্থন পান, তার বেশিরভাগই তার প্রতি মানুষের ভয়ের কারণে। এমন অনেক ঘটনা জানা গেছে, যেখানে স্থানীয় লোকজন তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নিরাপত্তা বাহিনীকে সহায়তা করেছে।

‘অপারেশন ব্ল্যাক প্যান্থার’ নামে একটি বিশেষ অভিযান তার কার্যক্রমকে অনেকটাই দমন করেছে। বর্তমানে তার তৎপরতা কেবল ছোটখাটো সংঘর্ষ ও লুটপাটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই, আগেই যেমন বলা হয়েছে, যদি জাতীয় পর্যায়ে কোনো রাজনৈতিক বিরোধী দল গঠিত না হয় এবং তার এই সশস্ত্র দলটি সেই বিরোধী দলের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে, তবে কোনো জাতীয় গণঅভ্যুত্থানের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে তার ভূমিকা খুবই সীমিত হবে।

(iii) মেজর জিয়ার দল ৬-৭ই নভেম্বরের তৃতীয় অভ্যুত্থানের পর মেজর জিয়ার নেতৃত্বে আরও একটি দলের আবির্ভাব ঘটে, যারা মূলত সুন্দরবন এলাকায় সক্রিয় ছিল। মূলত প্রায় ৭০ জন পলাতক সৈনিকের একটি দল ছিল এটি, যারা সম্ভবত ৩রা নভেম্বরের খালেদ মোশাররফের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সমর্থনে নিজেদের খুব বেশি জড়িয়ে ফেলেছিল এবং পরবর্তী প্রতিশোধ এড়াতে পালিয়ে গিয়েছিল। তাদের সংক্ষিপ্ত সময়ের কার্যকলাপে, তাদের আচরণকে প্রধানত লুটেরাদের কার্যকলাপ হিসেবে বর্ণনা করা যায়। তাদের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ বা অঙ্গীকার দেখা যায়নি। সুন্দরবন অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন বন বিভাগীয় দপ্তর এবং নদীতে চলাচলকারী নৌযানগুলোতে হামলা করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। একটি সমন্বিত অভিযান—‘অপারেশন পাইথন’—চালানো হলে প্রায় ৫০ জন আত্মসমর্পণ করে বা ধরা পড়ে। এটি খুবই সম্ভব যে, এই দলের বাকি সদস্যরা কাদের সিদ্দিকীর মতো কোনো প্রতিষ্ঠিত দলের শক্তিশালী ঘাঁটিতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কারণ অন্যথায় তারা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যাবে এবং তাদের নেতারা বর্তমান প্রশাসনের কাছে কোনো ক্ষমা আশা করতে পারবে না। তবে, এই অভিযানের মাধ্যমে একটি কার্যকর যোদ্ধা দল হিসেবে এই গ্রুপটিকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হয়েছে। এখন পুলিশ বাহিনী পলাতকদের খুঁজে বের করার কাজ করছে।

(iv) শান্তি বাহিনী হলো চাকমাদের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সামরিক শাখা, যার নাম জনসংহতি সমিতি। স্বায়ত্তশাসন ও তাদের ঐতিহ্যগত অধিকার রক্ষার দাবিতে এই দলটি শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারসহ প্রতিটি সরকারেরই বিরোধিতা করে আসছে। ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের পর তাদের কার্যক্রমের মাত্রা খুব বেশি বাড়েনি। তবে, সময়-সময় তাদের কর্মী সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি এবং বিদ্রোহীদের একত্রিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং এই আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন, তারা রাজা ত্রিদিব রায়ের মা শ্রীমতি বিনীতা রায়কে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। এছাড়াও, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এই অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দলটি যদিও বিচ্ছিন্নতার পক্ষে কথা বলছে, তবে যদি তাদের ন্যায্য স্বায়ত্তশাসন এবং অ-আদিবাসী কর্তৃক শোষণ থেকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, তাহলে সম্ভবত এই আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, পাকিস্তানপন্থি রাজা ত্রিদিব রায়ও একটি মীমাংসা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং সম্ভবত পাকিস্তান সরকারও তাকে এই কাজে উৎসাহিত করবে। যাই হোক, শান্তি বাহিনীর কার্যক্রমের আবেদন কেবল আদিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব সামান্য। তাদের কার্যক্রমের পরিধি এবং সক্ষমতাও সীমিত, যা ঐ অঞ্চলে মোতায়েন থাকা সৈন্যদের দিয়েই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বিশেষত, চট্টগ্রামভিত্তিক ৬৫ ব্রিগেড সব সময়ই চাকমা বিদ্রোহীদের দমনে নিয়োজিত ছিল।

খ) আওয়ামী লীগের শক্তি, মনোবল এবং কার্যকারিতা:

স্বাধীনতার পর পরই বহু অনুসারীর সমর্থন এবং ১৯৭৫ সালের শুরুতে অন্য সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হওয়ায় অনেক রাজনীতিবিদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠায় আওয়ামী লীগের ক্ষমতা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলের শেষের দিকে, দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠায় আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। স্বাধীনতার প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাওয়ার পর, গত তিন বছরে প্রায় ৮৫% মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে শেখের সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জোট নিরপেক্ষতা এবং ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার নীতির প্রতি অসন্তোষ বাড়তে থাকে। জাতির পিতা হিসেবে শেখের ক্যারিশমা ও ব্যক্তিত্বই তাঁর জীবদ্দশায় এই অসন্তোষকে বিপজ্জনক রূপ নিতে দেয়নি। যদিও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মধ্যে তাঁর দর্শনের প্রতি এখনও কিছুটা সহানুভূতি ও সমর্থন থাকতে পারে, তবে শেখের প্রতি তাদের ব্যক্তিগত আবেগ বা সহমর্মিতা ছিল খুবই কম।বর্তমান প্রেক্ষাপটে, একদিকে চরম বামপন্থী এবং অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক ইসলামপন্থী দলগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল ও চরম সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে।নতুন সরকার আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বকে নির্মূল এবং অনেক নেতাকে গ্রেপ্তার করায় দলটি কার্যকর নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়েছে। তবে, খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, আব্দুস কুদ্দুস মাখন, শফিউল আলম প্রধান, মুঈনুদ্দিন আহমেদ, মানিক চৌধুরী, শামসুল হক প্রমুখ নেতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রাথমিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগের যে ডানপন্থী অংশ শেখ ও তাঁর দর্শনের প্রতি পুরোপুরি অনুগত ছিল না এবং দলের ভেতরেও কিছুটা বিরোধিতা করত, তারা সম্ভবত মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে একটি বিকল্প রাজনৈতিক জোট গঠনের চেষ্টা করছে। এই জোট সবুর খানের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের মতো কিছু ইসলামপন্থী দলের সঙ্গেও মিত্রতা করতে পারে। বিডিসিবি (রাশিয়া-পন্থী) এবং ন্যাপ (এম) সম্ভবত আওয়ামী লীগের মুজিব-পন্থী অংশের সঙ্গে যোগ দেবে, যদি তারা আবার সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তবে বর্তমানে এর সম্ভাবনা কম, কারণ সরকারের দুর্নীতিবিরোধী ও অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের কারণে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কর্মীরা আত্মগোপনে রয়েছে।

মুজিবের নীতি ও আদর্শের প্রতি জনগণের আকর্ষণ, যেমনটা আগে বলা হয়েছে, তাঁর জীবদ্দশাতেই অনেকটাই কমে গিয়েছিল। যারা সরাসরি এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর শাসনামল থেকে সুবিধা পেয়েছে, তাদের বাদ দিলে সাধারণ জনগণের একটি বড় অংশ এই সরকারের পতনে কোনো গভীর দুঃখ প্রকাশ করেনি। সশস্ত্র বাহিনী মুজিবের সময় তাদের ভূমিকা ও গুরুত্বকে ইচ্ছাকৃতভাবে খাটো করা হয়েছে বলে মনে করত এবং তাদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। এমনকি মুক্তিযোদ্ধা সেনাদের মধ্যেও শেখের প্রতি তেমন কোনো ভালোবাসা অবশিষ্ট ছিল না, যদিও কৌশলগত কারণে সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে থাকা পাকিস্তান-পন্থী (মূলত প্রত্যাবাসিত) অংশের সঙ্গে যদি তাদের সরাসরি সংঘাত হয়, তবে তারা শেখকে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারে। আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে দক্ষ ছিলেন, তারা শেখের রাজনৈতিক সমর্থকদের অবিরাম হস্তক্ষেপ এবং তাঁদের প্রতি শেখের আস্থাহীনতার কারণে নিজেদের হতাশ ও অপমানিত বোধ করতেন। বুদ্ধিজীবীরা হয়তো মুজিবের শাসনামলে পাওয়া স্থিতিশীলতার অভাব অনুভব করতেন, কিন্তু তারাও সরকারের কার্যক্রমে হতাশ ছিলেন। শেখ যখন সংবিধান পরিবর্তন করে একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তখন এই হতাশা চরমে পৌঁছায়। তবে, ১৫ই আগস্ট শেখের পরিবারের সদস্যদের এবং ৩রা নভেম্বর কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতি বর্তমান ক্ষমতাসীনদের নিষ্ঠুরতার কারণে কিছুটা বিতৃষ্ণা তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই বিতৃষ্ণা বর্তমান শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় বিরোধিতা করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। ছাত্রদের মধ্যে মুজিবের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি এখনো কিছুটা উজ্জ্বল। কিন্তু ৪ঠা নভেম্বরের সীমিত বিক্ষোভ থেকে বোঝা যায় যে, এই নায়কের প্রতি অনুরাগ এখনো কিছু সংখ্যক ছাত্রের মধ্যে থাকলেও, তা সর্বজনীন নয়। যুবলীগের নেতাদের পরিকল্পিতভাবে গ্রেপ্তারের ফলে এই সমর্থন আরও কমে আসছে। শেখের শাসনামলে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতি, ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতি ও অদক্ষতা, এবং জনগণের দুর্দশা লাঘবে সরকারের কোনো বাস্তব উদ্যোগের অভাব—এসব কারণে শ্রমিক ও কৃষকরাও মুজিব সরকার এবং আওয়ামী লীগের প্রতি মোহভঙ্গ হয়েছিল। তাই ১৫ই আগস্ট সরকারের পতনের পর এই শ্রেণিগুলোর কাছ থেকে তেমন কোনো সমর্থন দেখা যায়নি।

গ) অন্যান্য দলগুলোর অবস্থান ও বর্তমান প্রভাব:

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), মেজর জলিল, আ.স.ম.রব, সিরাজুল আলম খান, কর্নেল তাহের এবং শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বে জাসদ, শেখের শাসনামলে সবচেয়ে সুসংগঠিত এবং কার্যকর বিরোধী দল ছিল। দলটি শেখের সমাজতন্ত্রের ধারণার বিরোধিতা করত এবং মাওবাদী চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে একটি উগ্র সমতাবাদী দর্শন পোষণ করত। তবে চীনা কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাদের কোনো সক্রিয় যোগাযোগ ছিল না। তারা সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেও কিছুটা প্রভাব বিস্তারে সফল হয়েছিল।

৩রা নভেম্বরের খালেদ মোশাররফের পাল্টা অভ্যুত্থানের সুযোগ নিয়ে জাসদ সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে তাদের সমর্থকদের উসকানি দেয় মোশাররফকে সরিয়ে জিয়াউর রহমানকে ফিরিয়ে আনতে। তবে, নতুন সরকারে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের চেষ্টা, সশস্ত্র বাহিনীর সমতাবাদী দাবিগুলোকে সমর্থন এবং দ্রুত একটি রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দেওয়া—যেগুলো সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি ছিল না—এসব কারণে দলটি সায়েম/জিয়া সরকারের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। রব ও জলিলকে, যাদের আগে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। কিছু প্রতিবেদন অনুযায়ী, অন্যান্য নেতারা আত্মগোপন করেন। জাসদ, যারা এখন সরকারের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘাতে, সম্ভবত এখনো বাংলাদেশের সবচেয়ে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি। তৃতীয় অভ্যুত্থানের সময় সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে তাদের উল্লেখযোগ্য অনুসারী ছিল এবং তারা ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বর্তমান প্রশাসনকে বেশ বিব্রত করতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও জিয়াউর রহমানের পক্ষ থেকে সাধারণ সৈন্যদের অভিযোগগুলো সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর এই বিশৃঙ্খলা কিছুটা কমেছে, কিন্তু তাদের দাবিগুলো এত বড় যে বর্তমান প্রশাসনের পক্ষে তা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের আশঙ্কা সবসময়ই বিদ্যমান। জাসদ নেতাদের গ্রেপ্তারের পর প্রশাসন জেলা ও মহকুমা পর্যায় পর্যন্ত দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের অভিযান জোরদার করে। বেশ কিছু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হলেও, সরকার এই আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তবে এই দমন-পীড়নের কারণে জাসদ তাদের ক্যাডারদের পুনর্গঠন ও সক্রিয় করার জন্য আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়েছে। জাসদ নেতৃত্বের দর্শন মুজিব-পন্থী আওয়ামী লীগারদের দর্শনের সঙ্গে না মিললেও, খবর পাওয়া যাচ্ছে যে জাসদ বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত বিরোধী জোট গঠনের জন্য আওয়ামী লীগ, বিডিসিবি এবং ন্যাপ (মুজাফফর)-এর সঙ্গে একটি স্বার্থভিত্তিক জোট গড়ার চেষ্টা করছে। এই পদক্ষেপের অন্যতম একজন সমর্থক হিসেবে সিরাজুল আলম খানের নাম শোনা যাচ্ছে। তার পরিচিতি একজন আদর্শবাদী ও মতবাদ-নিষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি বাস্তববাদী।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল), পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দল (এম-এল), পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) এবং পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির মতো মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলগুলো এখনো বর্তমান সরকারকে সক্রিয় সমর্থন জানায়নি। তাদের বেশ সুসংগঠিত গোপন ক্যাডার রয়েছে, যারা গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষিত। যদি তারা সরকারের বিরোধিতা করে, তবে বিচ্ছিন্ন পুলিশ স্টেশন, গ্রামের ব্যাংক ইত্যাদির ওপর ব্যাপক ছোটখাটো হামলা চালাতে পারে। তবে, যেহেতু তাদের আদর্শ মাওবাদী এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের (পিআরসি) মনোভাব এখনো স্পষ্ট নয়, তাই আপাতত তারা বর্তমান সরকারের জন্য কোনো সমস্যা তৈরি করবে বলে মনে হয় না।

(ঘ) সায়েম/জিয়া সরকারের মনোভাব এবং রাজনৈতিক তৎপরতার পুনরুজ্জীবন

বর্তমান সরকার নিজেদেরকে নির্দলীয়, অরাজনৈতিক আমলা ও সৈন্যদের একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে উপস্থাপন করেছিল, যাদের প্রধান কাজ ছিল দেশে আইন-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনে একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া। রাষ্ট্রপতি সায়েমের ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য সত্যি হলেও, সরকারের অন্য প্রভাবশালী নেতাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ভিন্ন। সরকার ঘোষণা করেছিল যে তারা ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করবে। তবে, নেতৃত্বের মধ্যেই নানা ধরনের চাপ ও দ্বন্দ্ব ছিল। এর প্রধান কারণ ছিল ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিশেষ করে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং এয়ার ভাইস-মার্শাল তোয়াবের। অন্যদিকে, পর্দার আড়ালে থেকে সাবেক রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদও চুপচাপ তার রাজনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যাতে তিনি নিজের নেতৃত্বে একটি দল গঠন করে আবার ক্ষমতায় ফিরতে পারেন।

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, যিনি ৩রা নভেম্বরের ব্যর্থ অভ্যুত্থান প্রতিহত করার অন্যতম প্রধান শক্তি ছিলেন, সামরিক বাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি নিজে মুক্তি সংগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং একজন দৃঢ় জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন। নতুন সরকারের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং কার্যকর সদস্য হিসেবে জিয়াউর রহমান স্বরাষ্ট্র, অর্থ, এবং তথ্য ও সম্প্রচার—এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখেন। দেশব্যাপী ইসলামি পুনরুজ্জীবন ও ভারতবিরোধী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, যা ভারতীয় হস্তক্ষেপের আশংকায় আরও তীব্র হয়েছিল, জিয়াউর রহমান একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। একই সাথে, তিনি তার জনসমক্ষে দেওয়া বক্তব্য ও কাজের মাধ্যমে নিজেকে ইসলামের রক্ষক এবং বাংলাদেশে ভারতীয় প্রভাবের বিরোধী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সচেতন প্রচেষ্টা চালান। ৭ই নভেম্বরের পর ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তিনি প্রকাশ্যে পাকিস্তানের বিরোধিতা না করলেও, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী এবং তাদের দোসর আল শামস ও আল বদর কর্তৃক বুদ্ধিজীবীদের ওপর চালানো নৃশংসতা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যে ব্যাপক প্রচার চলছিল, তার পেছনে জিয়াই ছিলেন বলে জানা যায়। এ থেকে বোঝা যায়, জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় থাকলে একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী নীতি গ্রহণ করতে আগ্রহী হবেন। তিনি ভারতের কোনো ধরনের চাপ বা আধিপত্য মেনে নিতে রাজি ছিলেন না, আবার পাকিস্তানকেও বাংলাদেশে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে দিতে চাইবেন না। তবে, মুসলিম বিশ্বে এবং চীনের ওপর পাকিস্তানের যে প্রভাব ছিল, সেটিকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক কৌশলে অবশ্যই গুরুত্ব দিবেন। পূর্বে কিছু প্রতিবেদনে জিয়ার বামপন্থী ঝোঁক এবং চীনের প্রতি তার আগ্রহের কথা শোনা গেলেও, ক্ষমতা গ্রহণের পর তার কর্মকাণ্ডে মার্ক্সবাদের প্রতি কোনো দৃঢ় মতাদর্শগত অঙ্গীকার দেখা যায়নি। কিন্তু, ভারতের প্রভাবের বিপরীতে চীনের মতো একটি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের উপস্থিতি আকর্ষণীয় প্রস্তাব হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

খন্দকার মোশতাক আহমেদ, রাষ্ট্রপতি পদ ছাড়ার পরও, মাহবুব আলম চাষী ও শফিউল আজমের মতো তার সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মাধ্যমে সরকারের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করছিলেন। তিনি নিজের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পুরনো আওয়ামী লীগের ডানপন্থী অংশ, যাদের শেখ মুজিবের প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না—যেমন তাহের-উদ্দিন ঠাকুর, ওবায়দুর রহমান ও মইনুল হোসেন—এবং প্রাক্তন মুসলিম লীগার সবুর খান ও ন্যাপ (ভাসানী)-এর সমর্থক চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মতো ব্যক্তিদের একত্রিত করার চেষ্টা করছিলেন। মোশতাক রাজনৈতিক কার্যক্রম আবার শুরু করার পক্ষে ছিলেন। তবে তিনি চেয়েছিলেন যে, শেখ মুজিবের আদর্শের অনুসারী আওয়ামী লীগ গোষ্ঠী বা রাশিয়া-পন্থী দলগুলো (যেমন বিডিপিসি ও ন্যাপ-মোজাফফর) যেন এই প্রক্রিয়ায় কোনো সুযোগ না পায়। এদিকে, শোনা যাচ্ছিল যে, মোশতাক আহমেদ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান-পন্থী অংশের সঙ্গে জিয়াউর রহমান দ্বন্দ্বে জড়িয়েছেন। তবে সশস্ত্র বাহিনীর কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নেতা হওয়ায় জিয়া তার অবস্থান কাজে লাগিয়েছেন। তিনি মাহবুব আলম চাষীকে রাষ্ট্রপতির প্রধান সচিবের পদ থেকে সরিয়ে সেখানে এ.কে.এম. আহসানকে নিয়ে আসেন। শফিউল আজমের ক্ষমতা কমানোর জন্য তার কাছ থেকে সংস্থাপন সংক্রান্ত দপ্তরও কেড়ে নেওয়া হয়। এ ছাড়া, প্রতিরক্ষা প্রধানের পদ বাতিল করে খলিলুর রহমানকে সরকার থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে জিয়াউর রহমান তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে এবং পাকিস্তান-পন্থী একজনকে সরিয়ে দিয়ে সরকারের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা হিসেবে নিজের অবস্থান আরও মজবুত করেন।

এয়ার চিফ মার্শাল (এ.ভি.এম.) তোয়াব ধীরে ধীরে জিয়াউর রহমানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছিলেন। তিনি পাকিস্তান থেকে ফিরে আসা একজন কর্মকর্তা ছিলেন এবং খোলাখুলিভাবেই পশ্চিমা ও পাকিস্তান-পন্থী মনোভাব পোষণ করতেন। তার চিন্তাভাবনা খলিলুর রহমানের সঙ্গেও মিলত। কিছু প্রতিবেদনে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি গোপনে জিয়ার অবস্থান দুর্বল করার চেষ্টা করছিলেন এবং সরকারকে পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়ার জন্য প্রভাবিত করছিলেন। খলিলুর রহমানকে অপসারণের ঠিক আগেই আমাদের কাছে খবর আসে যে, সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে কিছুটা উত্তেজনা বিরাজ করছিল এবং জিয়াউর রহমানের বিরোধী শক্তিগুলোর সঙ্গে তোয়াবের নাম জড়িয়ে ছিল। লিবীয় প্রতিনিধিদল চলে যাওয়ার পর থেকে তোয়াবকে আর কোনো জনসমক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যায়নি। কিছু অসমর্থিত সূত্র অনুযায়ী, তিনি এবং মোশতাক লিবিয়া থেকে মেজরদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জিয়াউর রহমানের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের বিরুদ্ধে আরও বিব্রতকর পরিস্থিতি এবং পাল্টা চাপ তৈরি করা। নির্ভরযোগ্য খবর অনুযায়ী, মোশাররফ হোসেন খানকে নিউজিল্যান্ডের হাই কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। নৌবাহিনীর প্রধান এবং তৃতীয় উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসককে সরিয়ে দেওয়াও এই ইঙ্গিত দেয় যে, জিয়াউর রহমান ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর শীর্ষ পদ থেকে কট্টর পাকিস্তান-পন্থী কর্মকর্তাদের বাদ দিচ্ছেন। তবে জিয়াউর রহমান তখনো পাকিস্তান-পন্থী গোষ্ঠীর সব সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার মতো শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছাননি। এর প্রমাণ হলো, সম্প্রতি ‘বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আইন’ সংক্রান্ত অধ্যাদেশটি বাতিল করা হয়েছে।

যদিও পক্ষগুলো এখনও সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়নি, তবে সাধারণ প্রবণতা দেখে মনে হচ্ছে যে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে একটি দৃঢ় জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী, মোশতাক আহমেদ এবং খলিলুর রহমানের মতো প্রত্যাবর্তিত সেনা কর্মকর্তাদের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্র-ঘেঁষা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে। জিয়াউর রহমানের দলটি ভারতের হস্তক্ষেপের বাস্তব আশঙ্কা থেকে এবং দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি বুঝতে পেরে ভারত-বিরোধী ও ইসলামপন্থী অবস্থান নিচ্ছিল। তবে বাস্তবে হয়তো তারা এই নীতিগুলোর প্রতি এতটা গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিল না, যতটা তারা প্রকাশ করছিল। অন্যদিকে, মোশতাক ও পাকিস্তান-ফেরত কর্মকর্তাদের দলটি ছিল আরও বেশি পাকিস্তান-পন্থী এবং তাদের অবস্থান ছিল সক্রিয়ভাবে ইসলাম-ঘনিষ্ঠ।

ঙ) একটি জাতীয় সংহতি ফ্রন্টের জন্য সেনাবাহিনীর সমর্থন

সেনাবাহিনী একটি গোষ্ঠী হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল গঠনের পক্ষে আছে—এমন কোনো তথ্য নেই। যদিও কোনো ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারির নির্ধারিত সময়ের পরে নির্বাচন পেছানোর কথা প্রকাশ্যে বলেননি, তবে যদি নির্বাচনে এমন কোনো সরকার আসে যারা তাদের বিরোধী, তাহলে বর্তমান ক্ষমতাসীনরা সেই পরিবর্তন রুখতে চাইবে। মুজিব সরকারের প্রতি সশস্ত্র বাহিনী সাধারণভাবে অসন্তুষ্ট ছিল।মোশতাকের শাসনামলে, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা মেজরদের ওপর মোশতাকের নির্ভরতা এবং তাদের বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ায় বিরক্ত ছিলেন। তাই মোশতাকের নেতৃত্বে নতুন কোনো সরকার এলে তারা সতর্ক থাকবেন। এমনটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, জিয়া ১৫ই আগস্ট থেকে ৩রা নভেম্বরের মধ্যে মেজরদের প্রভাবের বাস্তবতাকে মেনে নিলেও, তাদের এই বাড়াবাড়ি ভালোভাবে নেননি। তিনি এই নিয়েও উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, জাসদের মতো দলগুলো সেনাবাহিনীর ভেতরের অসন্তোষকে কাজে লাগাচ্ছে, অথবা মোশতাকের মতো রাজনীতিবিদরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ল্যান্সারদের মতো নির্দিষ্ট ইউনিটগুলোতে বিভেদ সৃষ্টি করছেন। এ কারণে জিয়া সম্ভবত নিজের অবস্থানকে এতটাই শক্তিশালী করতে চাইছিলেন, যাতে তিনি ক্ষমতায় আসা সরকারের ধরনকে প্রভাবিত করতে পারেন এবং তাদের আড়ালে থেকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারেন। যদি দেশে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে, তাহলে এটি তার জন্য স্বৈরাচারী শাসন ও সামরিক আইন জারি রাখার এবং এমন এক সময়ে নির্বাচন করার একটি সহজ অজুহাত হতে পারে, যা তার লক্ষ্যের জন্য আরও অনুকূল হবে। বর্তমানে সেনাবাহিনীর মধ্যে যে বিভাজন রয়েছে, তাতে জিয়ার গোষ্ঠী বা তার বিরোধীরা কেউই নে উইনের (মিয়ানমারের সামরিক নেতা) বিএসপিপির (বার্মা সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টি) মতো কোনো দল গঠন করতে পারবে এমন সম্ভাবনা কম। তবে জিয়া যদি তার বিরোধীদের সরাতে সক্ষম হন, তাহলে এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে তিনি শেষ পর্যন্ত একজন বেসামরিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আবির্ভূত হবেন।

(চ) সেনাবাহিনীর আধিপত্য বনাম রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগাভাগি

বাংলাদেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে, সেনাবাহিনী নিজেদের মধ্যে কিছুটা বিভক্ত ও বিশৃঙ্খল থাকলেও, সমাজের সবচেয়ে সুসংহত এবং সংগঠিত শক্তি ছিল। অন্যদিকে, রাজনৈতিক দলগুলো ছিল এলোমেলো; কেবল জাসদ (JSD) কিছুটা গোছানো থাকলেও, সাম্প্রতিক ধরপাকড়ের কারণে তারাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই, খুব শিগগিরই যে কোনো রাজনৈতিক কাঠামোতে সেনাবাহিনীর প্রভাবই বেশি থাকবে, এমনটাই স্বাভাবিক ছিল। সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও আমলাতন্ত্রের সমর্থন লাভের প্রয়োজনীয়তার কারণে একক সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা কঠিন। তবে, মোশতাক আহমেদ ও তার অনুসারীদের মতো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং প্রত্যাগত পাকিস্তানপন্থী সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে অথবা মুক্তিযোদ্ধা ও জিয়ার সঙ্গে জেএসডি-র মতো দলগুলোর মধ্যপন্থী উপাদানের একটি সুবিধাবাদী জোট গঠিত হতে পারে। তবে, এ ধরনের যেকোনো জোটই হবে অস্থিতিশীল এবং এর টিকে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। সবচেয়ে সম্ভাব্য যে কাঠামোটি উঠে আসবে তা হলো একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট পার্টি, যেখানে প্রকৃত ক্ষমতা থাকবে সশস্ত্র বাহিনীর হাতে। সরকারের নীতি ও মনোযোগ নির্ভর করবে সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা নাকি প্রত্যাগত কর্মকর্তারা শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পায় তার ওপর।

(ছ) সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভাজন

সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বিভেদ যে এখনো বিদ্যমান, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণীকরণের সুবিধার্থে আমরা সশস্ত্র বাহিনীকে দুটি শিবিরে ভাগ করতে পারি: একটি হলো মুক্তিযোদ্ধা, যারা সাধারণত জাতীয়তাবাদী; অন্যটি প্রত্যাগত, যারা সাধারণত পাকিস্তানপন্থী। এই বিভাজন আরও স্পষ্ট হয় কারণ বাংলাদেশ সৃষ্টির ফলে মুক্তিযোদ্ধারা কিছু সুবিধা পেয়েছিলেন, অন্যদিকে প্রত্যাগতরা কিছু অসুবিধা ভোগ করেছিলেন। তবে এখানে একটি সতর্কীকরণ জরুরি যে, এই বড় বিভাজনের মধ্যেও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত মতামত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক ক্ষেত্রে এই বিভাজনরেখাকে অস্পষ্ট করে তোলে। বিভিন্ন ইউনিট ও দলের ব্যক্তিগত আনুগত্যও পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে। সাধারণ সৈনিকদের ক্ষেত্রে, জেএসডি-র মতো রাজনৈতিক দল এবং প্রাক্তন মুসলিম লীগপন্থীদের মতো ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব এবং তাদের আঞ্চলিক আনুগত্য পরিস্থিতিকে আরও নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা, জাতীয় রক্ষী বাহিনী (JRB) বাদে, মুজিব সরকারের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিল। তবে এর মানে এই নয় যে তারা পাকিস্তানপন্থী ছিল। নিজেদের এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতার স্মৃতি সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত সৈন্যদেরও পাকিস্তানের প্রতি কিছুটা বিদ্বেষী করে তুলেছিল। কিন্তু দেশের বাকি অংশের মতো সামরিক বাহিনীর মধ্যেও ইসলামিক পরিচিতির প্রভাব ছিল বেশ শক্তিশালী। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সময় সামরিক বাহিনীর আনুগত্য কিছু রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারতো, যার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন জিয়াকে পুনর্বহাল করা হয়। সে সময় জাসদের (JSD) প্রভাবে খালেদ মোশাররফের সব হিসাব-নিকাশ উল্টে যায়, কারণ তার পরিকল্পনা ছিল জ্যেষ্ঠ কমান্ডারদের আনুগত্যের ওপর ভিত্তি করে। তাই, চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে থাকাটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, যতটা প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল। তবে, একটি বিষয় বলা যায় যে, জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিলেন, তাদের মধ্যে জিয়া সামরিক বাহিনীর একটি বড় অংশের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব রাখতেন। এমনকি জাসদের উস্কানিতে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, তাও দমন করতে তার প্রভাব যথেষ্ট কার্যকর ছিল।

শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে জিয়াউর রহমান এবং প্রত্যাগতদের পক্ষে খলিলুর রহমান ও দস্তগীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর, হুদা, শাফাত জামিল এবং নূরুজ্জামানের মতো অনেক বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা হয় নিহত, আহত বা দলত্যাগ করায় জিয়াউর রহমান এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছেন। তিনি নবগঠিত ৯ম ডিভিশনের কমান্ডে মীর শওকত আলীকে ছাড়া অন্যান্য প্রধান ফরমেশনের কমান্ডে প্রত্যাগত অফিসারদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছেন। মেজর জেনারেল দস্তগীর, যিনি জিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন, তার অধীনে রয়েছে বাংলাদেশ রাইফেলস। খলিলুর রহমানকে অপসারণের পর দস্তগীরই এখন সবচেয়ে সিনিয়র প্রত্যাগত অফিসার। জেআরবি বিলুপ্ত করে এর সদস্যদের সশস্ত্র বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার পর নিম্নপদস্থ সৈনিকদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাগত ভারসাম্য আপাতদৃষ্টিতে বেড়েছে। তবে, যেমনটি আগে বলা হয়েছে, নিম্নপদস্থ সৈনিকদের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা ও প্রত্যাগতদের মধ্যে এই স্পষ্ট বিভাজন নাও থাকতে পারে।উপরে উল্লিখিত কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও, বর্তমানে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যুক্ত বলে বিবেচিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন মীর শওকত আলী (৯ম ডিভিশনের কমান্ডার), ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর (সিজিএস), ব্রিগেডিয়ার দত্ত (চিফ অফ লজিস্টিকস) এবং কর্নেল মইনুল ইসলাম। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ শিবিরে রয়েছেন খলিলুর রহমান (এখন অবসরপ্রাপ্ত), এ.ভি.এম. তোয়াব, ব্রিগেডিয়ার দস্তগীর এবং সম্ভবত মেজর জেনারেল এরশাদের (সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ) মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাগতরা। উপরে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং নিজেদের অবস্থান দখলের লড়াই ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। জিয়াউর রহমান প্রত্যাগত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফের পদ থেকে সরিয়ে দেন। তৃতীয় অভ্যুত্থানের পর এই পদটি এমনিতেই অকার্যকর হয়ে পড়েছিল, কারণ তার কোনো বাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। জিয়ার অবস্থান সুসংহত করার আরও কিছু পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে: প্রেসিডেন্টের প্রধান সচিবের পদ থেকে মাহবুব আলম চাষীকে এবং সংস্থাপন সংক্রান্ত দপ্তর থেকে শফিউল আজমকে অপসারণ। এই দুজনই মোশতাক আহমেদের protégé (আশ্রিত), যিনি জিয়ার সঙ্গে কোনো সংঘর্ষে প্রত্যাগতদের সম্ভাব্য মিত্র হতে পারেন। এমন খবরও রয়েছে যে, নৌবাহিনীর প্রধান কমোডর মোশাররফ হোসেন খানকে নিউজিল্যান্ডে বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে বদলি করা হচ্ছে এবং এ.ভি.এম. তোয়াব, যিনি প্রত্যাগত গোষ্ঠীর একজন সক্রিয় প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাকেও খলিলুর রহমানকে অপসারণের পর থেকেই চাপের মধ্যে রাখা হয়েছে। এই সব কৌশলের মধ্যেও জিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা। এই জনপ্রিয়তা ধরে রাখার জন্য তাকে জেএসডি-র সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতায় আসতে হতে পারে, কারণ সশস্ত্র বাহিনীর ওপর তাদের প্রভাব বেশ তাৎপর্যপূর্ণ (যা প্রায় ৫% বলে অনুমান করা হয়)। তবে তার অবস্থান দুর্বল হতে পারে, কারণ তৃতীয় অভ্যুত্থানের পরপরই তিনি বিদ্রোহীদের যে অবাস্তব দাবিগুলো বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছিলেন, এখন সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলে তা তার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

(জ) সংখ্যালঘুদের অবস্থান ও নিরাপত্তা:

যেহেতু বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৮৫% মুসলমান, তাই এখানে হিন্দু সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সবসময় একটি প্রতিকূল আবেগীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে। জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্য এক কোটি হিন্দুকে বের করে দেওয়ার অর্থনৈতিক আকর্ষণীয় বিকল্পটিও এই পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে। তবে, ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা বাস্তবসম্মতভাবে বুঝতে পারেন যে ভারত আর এত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর অর্থনৈতিক বোঝা সহ্য করবে না, এবং এর ফলে ভারতে সরাসরি হস্তক্ষেপের আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই উপলব্ধি সরকারকে সংখ্যালঘুদের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি হওয়া থেকে বিরত থাকতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে, যা তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করতে পারে। তবে, ধর্মীয় বিদ্বেষ স্থানীয় পর্যায়ে ছোটখাটো হয়রানি, বিশেষ করে সরকারি চাকরির সুযোগ হ্রাস এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ইসলামিক ও হিন্দু-বিরোধী উন্মাদনার আকারে প্রকাশ পেতে থাকবে। এটি সংখ্যালঘুদের মধ্যে হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেবে এবং ভয়ের পরিবেশ বজায় রাখবে, যা চাপের মাত্রা বাড়লে আতঙ্ক ও গণপলায়নে রূপ নিতে পারে। যেমনটি উপরে বলা হয়েছে, এর বিরুদ্ধে প্রধান সুরক্ষা হলো বাংলাদেশের সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপের পরিণাম সম্পর্কে সচেতনতা এবং ফলস্বরূপ সংখ্যালঘুদের গুরুতর হয়রানি বা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি ঠেকাতে তাদের দৃঢ় প্রচেষ্টা।

ভারতে এমন শরণার্থীর ঢলের প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। এটি অর্থনৈতিক বোঝা চাপানোর পাশাপাশি ভারতে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বের বাংলা ও আসাম অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম উত্তেজনা মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে তুলবে এবং ভারতের জন্য এক গুরুতর আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা তৈরি করবে। এমনকি এটি আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার মূল নীতিগুলোকেও বিপন্ন করতে পারে। যদি একবার দেশত্যাগ শুরু হয়, তবে বলপ্রয়োগ করে সীমান্তে শরণার্থীদের আটকানোর কোনো নীতিই কার্যকর হবে না। তখন মানবিক কারণে এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জনমতের চাপে—যেখানে এই শরণার্থীদের অনেক আত্মীয়-স্বজন বাস করে—আমাদের এই শরণার্থীদের গ্রহণ করা অনিবার্য হয়ে পড়বে।

(ঞ) পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার-বিরোধী কর্মকাণ্ড:

অনুগ্রহ করে (ক) অংশের মন্তব্য দেখুন।

(ট) যেসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন:

প্রথম অভ্যুত্থানের পর থেকে যেসব বাংলাদেশি রাজনৈতিক কর্মী ভারতে এসেছেন, তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাদের বেশিরভাগই স্থানীয় বা জেলা পর্যায়ের এবং এদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি জাতীয় নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সম্ভাবনা রাখেন। এদের অধিকাংশই আওয়ামী লীগ-সমর্থিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-এর সদস্য এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কয়েকজন সংসদ সদস্যও এসেছেন, কিন্তু তাদের কেউই ‘নির্বাসিত জাতীয় সরকার’ গঠনের মতো প্রভাবশালী নন। বর্তমানে বাংলাদেশের বাইরে থাকা দুজন উল্লেখযোগ্য নেতা হলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং ড. কামাল হোসেন। যদিও তারা ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির পক্ষে নন, তবুও তারা বর্তমান সরকারের সঙ্গে কোনো সংঘাতে জড়ানোর আগ্রহ দেখাননি।

ঠ) ভারত-বিরোধী মনোভাব হ্রাস

এটা ঠিক যে, ডিসেম্বরের প্রথম দিকে বিডিআর-এর মহাপরিচালকের সঙ্গে আমাদের বিএসএফ-এর মহাপরিচালকের এবং রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা বিচারপতি সাত্তারের সঙ্গে আমাদের সরকারের কর্মকর্তাদের বৈঠকের পর থেকে বাংলাদেশ সরকারের ভারত-বিরোধী অবস্থান এবং গণমাধ্যমের প্রচারণা কমেছে। এর একটি কারণ হতে পারে, তারা সত্যিই বুঝতে পেরেছে যে, ভারত বাংলাদেশে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা করছে না। আরেকটি কারণ হলো, তারা উপলব্ধি করেছে যে, এই ভারত-বিরোধী মনোভাবের কারণে দেশের আরও বেশি প্রতিক্রিয়াশীল ও চরমপন্থী গোষ্ঠী উৎসাহিত হচ্ছে, যা এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, যা সরাসরি ভারতের সঙ্গে সংঘাতের জন্ম দেবে। আমাদের হাইকমিশনারের ওপর হামলা এই ঝুঁকির স্পষ্ট প্রমাণ।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ভারত-বিরোধী অনুভূতি কমে গেছে। এই অনুভূতির বড় কারণ হলো, অর্থনৈতিক ব্যর্থতার জন্য অনেকেই মুজিব সরকারকে দায়ী করে এবং ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্কের কারণে ভারতকে এর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী করে। এছাড়া, অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারত কৃত্রিমভাবে মুজিবকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছিল এবং তার দমনমূলক নীতিগুলোতে সমর্থন দিয়েছিল।

বর্তমানে বাংলাদেশের সরকার ভারতের প্রতি কী মনোভাব নেবে, তা বলা কঠিন। সরকার এতটাই শক্তিশালী নয় যে, দেশের জনগণের প্রবল ভারত-বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারে। তাই মুজিব সরকারের পতনের পর তারা যে অবস্থান নিয়েছিল, সেখান থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে ইতিবাচক নেতৃত্ব দেওয়ার মতো অবস্থায় তারা নেই। তবে, তাদের মধ্যে একটি বাস্তবসম্মত ধারণা তৈরি হচ্ছে যে, ভারতের সঙ্গে কোনো সংঘাতে তারা কতটা সমর্থন পেতে পারে এবং এমন প্রকাশ্য সংঘাতের কী ধরনের বিপদ আছে। তাই, তাদের নীতি হলো ভারতের আধিপত্য, হস্তক্ষেপ বা চাপের সামান্যতম লক্ষণকেও প্রতিরোধ করা, তবে একই সঙ্গে কোনো ধরনের উসকানি বা সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে চলা। আরেকটি কারণ হলো, মানুষের মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পুরোনো ক্ষোভগুলো আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার নৃশংসতার বিষয়ে। এটিও ভারতের প্রতি তাদের মনোভাব কিছুটা নরম করার পেছনে একটি কারণ।

ড) পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক: ভারতের জন্য এর তাৎপর্য

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে খুব শিগগিরই কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে, এটা প্রায় নিশ্চিত। তবে, ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের সহযোগী আল-শামস ও আল-বদরের নৃশংসতা নিয়ে যে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়েছিল, তা পাকিস্তানকে ভাবিয়ে তুলেছে এবং সম্ভবত তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে দেরি করার কারণ হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাহিদা এবং তেলসমৃদ্ধ মুসলিম বিশ্ব থেকে সাহায্য পাওয়ার প্রত্যাশা দেশটিকে পাকিস্তানের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠ করবে। কারণ, তারা আশা করবে যে পাকিস্তান তাদের পক্ষে কথা বলবে। তাছাড়া, ধর্মীয় বন্ধনও জনগণের একটি বড় অংশের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য। তবে, বর্তমান প্রবণতা হলো বাংলাদেশের নিজস্ব জাতীয় পরিচয়ের ওপর জোর দেওয়া। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের মতো নেতাদের জন্য এটি একটি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ তাদের খ্যাতি ও অবস্থান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশনের মতো কোনো ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক জোট গঠনের সম্ভাবনা কম। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্ভবত ইসলামিক জোটের সঙ্গে এবং সেই সূত্রে পাকিস্তানের রাজনৈতিক উদ্যোগের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হবে।

এটাও বেশ নিশ্চিত যে, পাকিস্তানের পর খুব দ্রুতই চীন বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে। প্রতিবেশী দেশগুলোতে চীনের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তারা নেপালের মতো করে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এক ধরনের দূরত্ব তৈরির চেষ্টা করবে। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে চাল-রাবারের চুক্তির মতো বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করবে। ঢাকায় একটি চীনা মিশন থাকলে তা উত্তর-পূর্ব ভারতের আমাদের চরমপন্থী দলগুলোর, যেমন নকশালদের, এবং নাগাল্যান্ড ও মিজোরামের উপজাতীয় বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। এটি তাদের কাছে অর্থ ও নির্দেশনা পাঠানোর একটি নিরাপদ ঘাঁটিতেও পরিণত হতে পারে।

(ঢ) পাকিস্তান, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন

রাজনৈতিক অঙ্গনে, আগস্ট মাসে জনাব ভুট্টোর তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি এবং বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের পক্ষে ওকালতি করার প্রাথমিক উদ্যোগের পর পাকিস্তান আপাতত নীরব ভূমিকা পালন করছে। তবে তারা তখন যে ত্রাণ, চাল ও কাপড় পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা সম্পন্ন করেছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার জন্য ভারতকে উদ্দেশ্য করে মৃদু সতর্কবার্তা দিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের কোনো নিশ্চিত বা পরোক্ষ সামরিক সমর্থনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তবে যখন ভারতে হস্তক্ষেপের আশঙ্কা তুঙ্গে ছিল, তখন বাংলাদেশ তাদের ভয়ের কথা পাকিস্তান ও চীনকে জানিয়েছিল।

চীন বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশেষভাবে কোনো স্পষ্ট অবস্থান নেয়নি এবং নতুন সরকারের প্রতি তাদের মনোভাব এখনো পুরোপুরি গঠিত হয়নি। এটি মূলত নির্ভর করবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নীতির ওপর। চীন তাদের আঞ্চলিক স্বার্থ, বিশেষ করে রাশিয়ার প্রভাব কমানোর বিষয়ে বাংলাদেশের নীতি কেমন হবে, তা পর্যবেক্ষণ করছে। ঢাকায় চীনা মিশন স্থাপিত হলে তারা বাংলাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলগুলো, যেমন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী), পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) এবং পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি-র সঙ্গে আরও ভালোভাবে যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তাদের সমর্থন বা বিরোধিতা এই দলগুলোর কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রকাশ পাবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, চীন সম্ভবত সোভিয়েত বা ভারতের স্বার্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক যেকোনো বিষয়ে বাংলাদেশকে সমর্থন দেবে।

যুক্তরাষ্ট্র নতুন সরকারের প্রতি তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন প্রকাশ করেছে। তারা আগে প্রতিশ্রুত ত্রাণ দ্রুত পাঠিয়েছে এবং আরও ত্রাণ সহায়তার বিষয়ে ইতিবাচক বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির অনুমতি সাপেক্ষে তারা বাংলাদেশকে এমন সহায়তা দিতে থাকবে। কিছু প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান থেকে ত্রাণবাহী জাহাজে করে এবং চীন ও যুক্তরাষ্ট্র থেকেও গোপনে অস্ত্র পাঠানো হচ্ছে, তবে এসব প্রতিবেদনের আরও যাচাই-বাছাই প্রয়োজন।

(ণ) সশস্ত্র বাহিনীর সম্প্রসারণ এবং বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ

বাংলাদেশ সরকার তাদের সশস্ত্র বাহিনী সম্প্রসারণের পুরোনো পরিকল্পনা আবারও শুরু করেছে। এর প্রথম ধাপ হিসেবে নবম পদাতিক ডিভিশনের সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে এবং আগের পাঁচটি ব্রিগেডের পরিবর্তে আটটি ব্রিগেড তৈরি করা হয়েছে। এই সম্প্রসারণের জন্য এখনই জনবল বাড়াতে হয়নি, কারণ জাতীয় রক্ষী বাহিনী (JRB)-এর সদস্যদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন ইউনিটগুলো গঠন করা হয়েছে। তবে, নতুন করে জোরেশোরে নিয়োগ শুরু করার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত এই নিয়োগের উদ্দেশ্য হলো বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হলে যেসব পদ খালি হবে, তা পূরণ করা।

যদি তাদের পুরোনো পরিকল্পনা সত্যি হয়, তাহলে তারা সম্ভবত তিন ডিভিশনের একটি বাহিনী গড়ে তোলার দিকে এগোবে। তবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রধান বাধা হবে এই বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার অর্থের অভাব। আমাদের কাছে এমন খবর আছে যে, গত কয়েক মাসে বাংলাদেশ সরকার বিদেশ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। এই বিষয়ে তাদের জয়দেবপুরের অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির সাবেক পরিচালক ব্রিগেডিয়ার কুদ্দুস ইউরোপ সফর করেছিলেন। যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, পাকিস্তান, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকেও গোপনে অস্ত্র আনার কিছু খবর পাওয়া গেছে, কিন্তু এই খবরগুলো আরও যাচাই করা প্রয়োজন।

ত) অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি খুব ভালো অবস্থায় নেই। ভালো ফসল এবং আমেরিকা থেকে আসা ৩ লক্ষ টন গম ও ১ লক্ষ টন চালের পাশাপাশি পাকিস্তান থেকে পাওয়া ৫০ হাজার টন চালের কারণে বাজারে চালের দাম কমেছে। তবে এতে নতুন করে একটি সমস্যা তৈরি হয়েছে—এত খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অবশ্য কমছে না এবং দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি এখনও অনেক বেশি। গত প্রান্তিকের পরিসংখ্যান এখনো প্রকাশ করা হয়নি, তবে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের হিসাবে দেখা যায়, মোট ৩১৫১.৩ মিলিয়ন টাকার আমদানির বিপরীতে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২২৫১.৮ মিলিয়ন টাকা। পাট সংগ্রহের কর্মসূচিতেও কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় সীমান্ত অঞ্চল থেকে পাট সংগ্রহের সময়সীমা ৩১শে ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত করার সিদ্ধান্তে।

আন্তর্জাতিক সাহায্য এখনো সীমিত এবং বেশিরভাগই আসছে মানবিক ত্রাণ হিসেবে। কারণ, বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য পরিবেশ খুব একটা অনুকূল নয়। ইসলামিক দেশগুলো থেকে সাহায্য পাওয়ার যে বড় আশা ছিল, তা-ও পূরণ হয়নি। এর একটি কারণ হলো, বাংলাদেশ নিজেকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা না করায় সৌদি আরব অসন্তুষ্ট। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে এবং চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য আবার শুরু হলেও এর প্রভাব এখনো তেমন দেখা যায়নি। যদিও চীন প্রাথমিকভাবে ৪ হাজার টন পাট কিনেছে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য করার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থবির এবং বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মনে হয়, আগামী কয়েক বছর তা এমনই থাকবে। পাট ছাড়া আর কোনো বড় ধরনের রপ্তানিযোগ্য সম্পদ না থাকায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। দেশের বিতরণ ব্যবস্থা অচল এবং চলমান অস্থিরতার কারণে এই অবস্থার উন্নতির জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

থ) সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে এখন ইসলামিক পরিচয়ের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সাবেক মুসলিম লীগ ও কাউন্সিল মুসলিম লীগের মতো ইসলামপন্থী দলগুলো এই মনোভাবকে আরও শক্তিশালী করছে। সাধারণ মানুষ শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যর্থতাকে ভারতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে। ফলে, শেখ মুজিবের প্রতি মানুষের বিরক্তি ভারতের প্রতিও ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো দুর্বল এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এর অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা কম। তাই, দেশকে বাইরের অর্থনৈতিক সাহায্যের ওপর অনেক বেশি নির্ভর করতে হচ্ছে। এই সাহায্য তারা মূলত ধনী মুসলিম দেশ বা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়ার আশা করে। এই সবকিছুর কারণে ভারতের প্রতি এক ধরনের চাপা ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। অনেকের ধারণা, মুসলিম বিশ্ব ও আমেরিকায় তাদের হয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

দেশের ভেতরের পরিস্থিতিতে, নতুন প্রশাসনের কাছে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সবচেয়ে জরুরি। এই পরিস্থিতিতে, বাইরের কোনো হুমকির ভয় দেখিয়ে প্রশাসন সহজেই সৈন্যদের এক করতে এবং দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগাতে পারে। এটি ভারতের জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে, কারণ তাদের কাছে সবচেয়ে বড় বাইরের হুমকি মনে হবে ভারতকেই, যেহেতু ভারত তাদের প্রতিবেশী।ঠবাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ক্ষমতার কাঠামো নিয়ে বলতে গেলে, বর্তমানে সামরিক বাহিনীই সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত। তারা হয়তো একটি বেসামরিক সরকারের আড়ালে বা সরাসরি দেশ পরিচালনা করতে পারে। সামরিক বাহিনীর ভেতরেই প্রত্যাগত পাকিস্তানপন্থী এবং মুক্তিযোদ্ধা, যাদের নেতৃত্বে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান—এই দুই দলের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছে। জিয়া এখন পর্যন্ত সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে আসছেন এবং ক্ষমতার মূল পদগুলো থেকে সম্ভাব্য বিরোধীদের সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তবে, প্রথম ও তৃতীয় অভ্যুত্থানের ফলে অনেক সিনিয়র মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা নিহত বা সরে যাওয়ায় তাকে সমর্থন দেওয়ার মতো জ্যেষ্ঠ সহকর্মী খুব কমই রয়েছেন।

রাজনৈতিক অঙ্গনে, জাসদ এখনো একমাত্র কার্যকর রাজনৈতিক দল হিসেবে টিকে আছে। আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বেশিরভাগ দলই ভেঙে গেছে এবং অসংগঠিত অবস্থায় আছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চরমপন্থী দলগুলো তাদের কর্মী-বাহিনী এখনো ধরে রেখেছে, কিন্তু নতুন প্রশাসনের প্রতি তাদের মনোভাব এখনো স্পষ্ট নয়। তারা সম্ভবত চীনের প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষায় আছে, তারপরই তারা বিরোধী দল নাকি নতুন সরকারের পক্ষে থাকবে, তা ঠিক করবে। জিয়া এবং তার অনুসারীরা যদি জাসদের মৌলিক সাম্যবাদী নীতিগুলোকে সমর্থন করে, তবে দলটি মুক্তিযোদ্ধাদের দলের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসতে রাজি হতে পারে।

এদিকে, সাবেক রাষ্ট্রপতি মোশতাক আহমেদ সাবেক আওয়ামী লীগের ডানপন্থী অংশ এবং ইসলামিক, পাকিস্তানপন্থী ও যুক্তরাষ্ট্রমুখী দল ও গোষ্ঠীর সমর্থনে নিজের জন্য একটি নতুন ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। যেকোনো সামরিক সরকারের জন্য তিনি একটি বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারেন। তবে, জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা সংহত করা ঠেকাতে তিনি হয়তো প্রাথমিকভাবে প্রত্যাগত পাকিস্তানপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে জোট করতে রাজি হতে পারেন, কারণ তাদের আদর্শের সঙ্গে মোশতাকের অনেক মিল আছে।

যদি প্রত্যাগতদের প্রাধান্য থাকা কোনো সামরিক সরকার ক্ষমতায় আসে (যার নেতৃত্বে হয়তো কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খাজা ওয়াসি-উদ-দিন বা সাবেক প্রতিরক্ষা প্রধান মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান থাকবেন), তাহলে সরকার হবে কট্টর ডানপন্থী, যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানপন্থী। সাময়িকভাবে এটি চীনের জন্যও সুবিধাজনক হতে পারে, কারণ এতে রাশিয়া ও ভারতের প্রভাব কমে যাবে। অন্যদিকে, যদি জিয়াউর রহমান এবং তার মুক্তিযোদ্ধা গোষ্ঠী জয়ী হয়, তাহলে সরকার আরও বেশি জাতীয়তাবাদী হবে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠ হতে সতর্ক থাকবে। একই সময়ে, তারা ভারতের আধিপত্য বা চাপের বিষয়েও অত্যন্ত সংবেদনশীল হবে। তবে, তারা ভারতের কিছু মৌলিক নিরাপত্তা উদ্বেগ সম্পর্কে সচেতন থাকবে। ভারত চায় যে, ১ কোটি হিন্দু সংখ্যালঘু দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ঠেকাতে একটি ন্যূনতম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকুক এবং পাকিস্তান ও চীনের মতো শক্তিগুলোকে এমন কোনো সুযোগ দেওয়া না হোক, যা ভারতের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে, এটি পাকিস্তান এবং চরমপন্থী দলগুলোর মাধ্যমে চীনের পক্ষ থেকেও জিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে জিয়া ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নির্ভরতা বাড়াতে বাধ্য হতে পারেন। তবে, বাংলাদেশের বর্তমান ভারত-বিরোধী মনোভাব এবং ইসলামিক পরিচয়ের ওপর জোর দেওয়ার কারণে আপাতত তার পক্ষে ভারতের প্রতি প্রকাশ্যে কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখানো কঠিন হবে। তাই, বাহ্যিকভাবে তার সরকারকে কিছুটা আগ্রাসী জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামিক হিসেবে দেখাতে হবে, কিন্তু এমন পর্যায়ে যেতে দেওয়া যাবে না, যা ভারতের সঙ্গে সরাসরি সংঘাত তৈরি করে বা ভারতের মনে তাদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি হচ্ছে এমন ধারণা জন্ম দেয়।

(এন.এফ. সুন্টুক)

যুগ্মসচিব

জে.আই.সি. (শ্রী কে.এস. নারং, চেয়ারম্যান)

মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় (R&AW), অনুলিপি নং- ৬/বিডি/৭৫(১২), তারিখ: ২.১.১৯৭৬।

সূত্র – শ্ৰী জি.এস. মিশ্র (ক্যাবিনেট সচিবালয়) এবং সচিব কে.আর. নারায়ণনের কাছ থেকে বাংলাদেশ বিষয়ে প্রাপ্ত অন্যান্য কাগজপত্র ও নোটসমূহ। ভারতীয় জাতীয় আর্কাইভ।