সুন্দরবন থেকে মাত্র ৯ কিলোমিটার দূরে বাগেরহাটের রামপালে হতে যাচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ ১৩২০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। সুন্দরবনকে হুমকিতে ফেলে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরীর এই পরিকল্পনা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বনাম প্রকৃতি/পরিবেশ সংরক্ষণের পুরনো বিতর্ককে সামনে নিয়ে এসেছে খুব স্বাভাবিকভাবেই।

যারা পক্ষ-দলে আছেন, তারা দেশের উন্নয়নে বিদ্যুত ঘাটতি কমানোটাকে অনেক বেশি জরুরি বলে মনে করছেন। তারা কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে এই মুহুর্তে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং কারিগরী দক্ষতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। তারা যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, ‘সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি’র সর্বোচ্চ প্রয়োগ সুন্দরবনকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে। যারা বি্রোধিতা করছেন তারা কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প শুরুর প্রক্রিয়াগত ত্রুটি, অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় স্থান নির্বাচন, জমি অধিগ্রহণ, দূর্বল এবং পক্ষপাতমুলক পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ), নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা না ক’রে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ, প্রকল্পের দুরত্বভিত্তিক অবস্থানের বিতর্ক প্রভৃতি বিষয়কে সামনে এনে দাবী করছেন এই প্রকল্প নিশ্চিতভাবে সুন্দরবনের বিনাশ করবে।

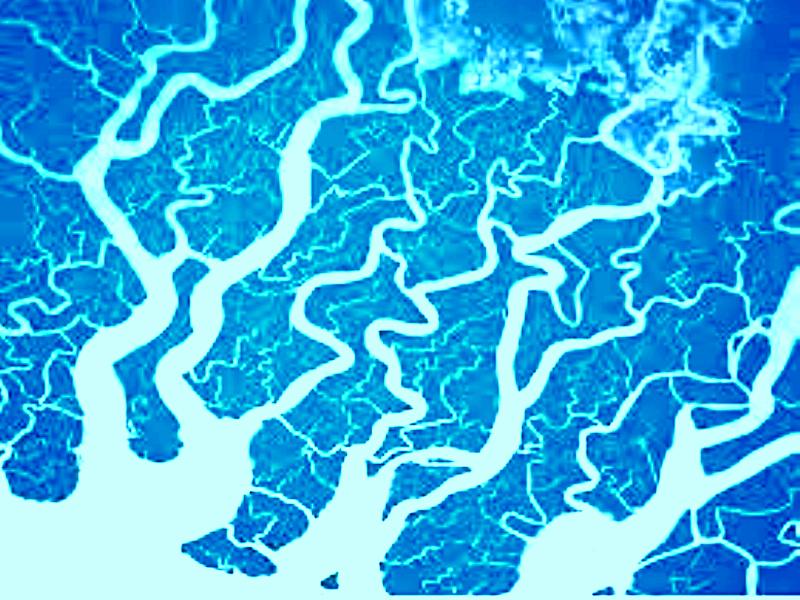

তবে দুই পক্ষের তর্ক-বিতর্ক ছাড়িয়ে এখন সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে একটা নতুন প্রবণতা খুব লক্ষণীয়। আর তা হলো স্যাটেলাইট চিত্রের জন-কূটনীতি (পাবলিক ডিপ্লোমেসি) । এই জন-কূটনীতির অংশ হিসেবে বিভিন্ন আলোচনায় এমন কি সংসদে প্রদর্শণ করা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন “লোকালয়ে” অবস্থিত গুগলের তোলা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাঁচ-ছয়টি স্যাটেলাইট চিত্র। মহাশূণ্য থেকে তোলা এসব স্যাটেলাইট চিত্রের মাধ্যমে সরকার পক্ষ রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে – লোকালয়ে অবস্থিত এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর অনেক দূরবর্তী স্যাটেলাইট চিত্রের মাধ্যমে কি ভূমিতে ঘটে যাওয়া পরিবেশগত বিপর্যয়ের আসল চিত্র জনসাধারণের পক্ষে কোনোভাবে বোঝা সম্ভব?

এই লেখাটিতে এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা হবে ঐ স্যাটেলাইট চিত্রের অন্ততঃ একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভুমিস্থ বাস্তবতা বুঝার মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং কারিগরী দক্ষতায় এখন পর্যন্ত সবচাইতে বেশি এগিয়ে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই বেছে নিয়ে। যদিও অস্ট্রেলিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কুইন্সল্যাণ্ড ও নিউ সাউথ ওয়েলসের যে সব উন্মুক্ত খনি থেকে কয়লা সংগ্রহ করা হয়, সেগুলোর পরিবেশগত বিপর্যয় এবং তার রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে ২০১২ সালে প্রকাশিত শ্যারীন মানরো কর্তৃক রচিত ম্যাকমিলান পাবলিশারের ‘রিচ ল্যান্ড, ওয়্যাস্ট ল্যান্ড: হাউ কোল ইয্ কিলিং অস্ট্রেলিয়া (Rich Land, Waste Land: How Coal Is Killing Australia) গ্রন্থটিতে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং পরিবেশগত ভুমিস্থ বাস্তবতা

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি এই ‘ফটো-কূটনীতি’র আওতাভুক্ত হয়েছে, সেটির নাম হলো ‘কিংস্টন ফসিল পাওয়ার প্ল্যাণ্ট’।

টিনেসী রাজ্যের রোঁণ কাউণ্টিতে ১৯৫৫ সালে ১.৭ গিগাওয়াট বা ১৭০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পণ্ণ এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ শেষ হয়। এটি মূলতঃ এমোরী এবং ক্লিঞ্চ নদীর মোহণায় অবস্থিত। এটির অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য অনেকটাই মিলে যায় রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে। বাংলাদেশের এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রেটিও পশুর নদ আর সীবশা নদীর মোহণায় অবস্থিত। এমনকি রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রস্তাবিত অবকাঠামোগত-নকশায় ছাঁই ব্যবস্থাপণার জন্য প্রস্তাবিত পুকুরের অবস্থানগত আদল অনেকটাই কিংস্টন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পুকুরের মত। উভয় ক্ষেত্রে পুকুর দুটি নদীর মোহণা সংলগ্ন।

৮৪ একরের কিংস্টন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এই পুকুরটিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপজাত হিসেবে ছাঁই এর কাদা নিঃসরিত হত । এই ছাঁই-কাদা পুকুর থেকে আস্তে আস্তে চুঁইয়ে এমোরী এবং ক্লিঞ্চ নদীতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এই চুঁইয়ে পড়া ছাই-কাদা শেষ পর্যন্ত বড় ধরণের বিপর্যয় ঘটায় ২০০৮ সালের ডিসেম্বর নাগাদ। ৪ মিলিয়ন ঘনমিটার পরিমান এই ছাই-কাদা প্রায় ১.২ কি.মি. দুরত্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। এতে নদীর দুই তীরের লোকালয়েও পরিবেশগত বিপর্যয় নিয়ে আসে। মৎস্য সম্পদ ধ্বংস হওয়া সহ প্রায় ১০ কি.মি. জুড়ে নদীর পানিও দূষিত হয়ে পড়ে। এর ক্ষতিকর প্রভাব স্থানীয় মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য পানির উপরও পড়েছিলো। এই পানিতে লেড, থ্যালিয়াম, পারদ এবং আর্সেনিকের মাত্রাও সহণীয় মাত্রার চেয়ে অনেক উপরে উঠে গিয়েছিলো।

প্রথমদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী প্রতিষ্ঠান ‘এনভায়রনমেণ্টাল প্রটেকশন আজেন্সী’ জানিয়েছিলো নদীগুলো দূষণ মুক্ত করতে ৪-৬ সপ্তাহ লাগবে। কিন্তু ছয় মাস পরে দেখা গেলো নিঃসরিত ছাই-কাদার মাত্র ৩% সরানো সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো কিংস্টন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা টিনেসী ভ্যালী অথোরিটি ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত একটি প্রচারপত্রের মাধ্যমে দাবী করে যে নদীতে নিঃ সরিত এই ছাঁই-কাদা ‘দূষণ-সম্ভাবী নয়’ (‘not hazardous’)। এই ‘কিংস্টন ফসিল পাওয়ার প্ল্যাণ্ট’ দূষণের তিক্ত অভিজ্ঞতা ২০০৯ সালে মার্কিন সিনেটে আলোচিত হয় এবং দেশ জুড়ে অবস্থিত কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই-ব্যবস্থাপণার পুনর্মূল্যায়নের দাবীও কংগ্রেসে উঠে আসে। পরবর্তীতে মার্কিন কংগ্রেসের প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত পর্ষদ, ছাই-ব্যবস্থাপণার পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত একটি বিলও পাশ করতে বাধ্য হয়।

সুন্দরবনের প্রাসঙ্গিকতা

কয়লা ভিত্তিক রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য পশুর নদের পানির ব্যবহার, কয়লা মজুদ ও খালাসের জন্য নদটির পাড় ঘেঁষে তৈরী অবকাঠামো এবং নদ থেকে মাত্র ১২০ মিটার দূরে বিশালাকার ছাইয়ের পুকুর সুন্দরবনকে বিপদে ফেলবে, কিংস্টনের অভিজ্ঞতায় এটা বুঝতে রকেট বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়না। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ছড়ানো আর্সেনিক, পারদ, সীসা, নিকেল, রেডিয়ামসহ নানা বিষাক্ত উপাদান, প্রতিদিন ১৪২ টন সালফার ডাই অক্সাইড ও ৮৫ টন বিষাক্ত নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এর উদগিরণ আর বিপুল পরিমাণ উড়ন্ত ছাইয়ের দূষণের প্রথম শিকার হবে পশুর নদ। আর ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র বন জুড়ে। এটা ভুললে চলবেনা যে, সুন্দরবনের পানি প্রবাহের অন্যতম উৎস এই পশুর নদ এবং এর সকল জলাধার। মূলত সুন্দরবনের চারদিকে বিস্তৃত নদীগুলোই তার প্রাণ-ভোমরা। এর যে কোন একটির ক্ষতি মানে সুন্দরবনেরই ক্ষতি!

বাস্তবিক অর্থে সুন্দরবনকে তার সামগ্রিক প্রতিবেশগত ব্যবস্থা থেকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন করে দেখার অবকাশ নেই। এছাড়া এই পশুর নদ, সীবশা এবং এদের সংলগ্ন মেদারা এবং চিংকুরার মোহণায় ইলিশ, পারশে, ভেটকী, তাপসী, তুলারডাণ্ডীসহ যে ১২০ রকম প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়, তার সবই ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে। এতে এই অঞ্চলের দরিদ্র মৎস্য জীবিদেরও জীবিকা নির্বাহের আর কোন উপায় থাকবেনা। ইরাবতী ডলফিনের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার শঙ্কাও বাদ দেওয়া যায়না কোনোভাবে।

শেষ কথা

সাম্প্রতিক সময়ে সরকার পক্ষ থেকে দূরবর্তী স্যাটেলাইট-চিত্র প্রদর্শণের মাধ্যমে যে ‘জন-কূটনীতি’র সূচনা ঘটানো হলো, অন্তত: তা ‘কিংস্টন ফসিল পাওয়ার প্লান্ট’ এর অভিজ্ঞতায় কোনো সততার প্রমাণ দেয়না। বরং এটা নিশ্চিত ক’রে যে তারা মননে জন-বিচ্ছিন্ন এবং তাদের কাছে জনস্বার্থের চাইতে অন্য কিছু এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই সরকার পক্ষের ‘জন-কূটনীতি’ জন-কূটচালে আটকা পড়ে গেছে। এ সব কিছুই সুন্দরবনকে ঘিরে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পক্ষে যারা বলছেন, তাদের নৈতিক পরাজয়ের প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই জন-আক্রোশের আশংকায় বাগেরহাটের রামপালে অবস্থিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপণ করতে হয় কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে! এরকম ঘটনা বোধ হয় পৃথিবীতে এই প্রথম – প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান এক জেলায়, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় আরেক জেলায়!

রামপালের বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ঘিরে তর্ক-বিতর্কে একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূ্র্ণ। আর তা হলো বিদ্যুৎ উৎপাদনের বহু বিকল্প আছে, বহু বিকল্প জায়গা আছে। কিন্তু সুন্দরবন আমাদের এই পৃথিবীতে একটাই। আর এই বনটিই শত শত বছর ধরে আমাদের ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করে আসছে। এটার দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই। কৃত্রিমভাবে এই বন এবং এর প্রতিবেশগত ব্যবস্থা তৈরি করাও যায়না। তাই রামপাল প্রকল্প অবিলম্বে বন্ধ করে এই বিশ্বসম্পদটিকে বাঁচানো জরুরি।

আপনার এই লেখাটিতে একই বিষয় আবার সামনে আসল। প্রযুক্তি সারাবিশ্বের জন্য উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে — কিন্তু বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশে এই প্রযুক্তি ভাল কিছু উপহার দেবার আগেই সেটার খারাপ প্রভাব পড়তে শুরু করে। এই রামপাল প্রকল্প নিয়েই আমি যেই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলাম তাতে দেখলাম পরিবেশ প্রভাব সমীক্ষা বা ইয়াইএ যদিও পরিবেশের ওপর প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণ এবং সেটাকে কমানোর কৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ইন্সট্রুমেন্ট — কার্যত এই ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার হয়েছে একটি প্রকল্পকে রাজনৈতিক ভাবে বৈধতা দেবার জন্য। প্রযুক্তি সেখানে দোহাই বা অজুহাত হিসাবে কাজ করেছে মাত্র। দেখা যাচ্ছে একই কথা সেটেলাইট ইমেজ ব্যবহারের ওপরও প্রযোজ্য হচ্ছে। স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করা হচ্ছে এই তথ্যটি আপনার লেখা থেকেই প্রথম জানতে পারলাম। এটা দেখে অবাক লাগছে যে এই ছবি সাধারণ মানুষকে দেখিয়ে প্রকল্পের গ্রহনযোগ্যতা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশেষ করে দুষনের মত বিষয়গুলি যখন স্যাটেলাইট ইমেজ দিয়ে প্রতিপাদন করতে হয় বেশির ভাগে ক্ষেত্রে দৃশ্যমান আলোর মাধ্যমে সেটার পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয় না। ফলে বেশ উন্নত প্রযুক্তির ছবি গ্রহন এবং নিরীক্ষন প্রযুক্তি ব্যবহার করার প্রয়োজন পরে। সেই ধরনের ইমেজ সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপন করার অর্থ হচ্ছে যারা এটা করছেন তারা নিশ্চয়ই এই প্রযুক্তির খুটিনাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। এছাড়া রামপালের যেই প্রভাব পড়বে সেটা এখনো ঘটেনি ফলে বাইরে থেকে নজির এনে দেখান হচ্ছে। সেক্ষেত্রে স্যাটেলাইট ইমেজই কেবল নয় অন্য যেকোন প্রমানই সমান ভাবে ব্যবহারযোগ্য। ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ লেখাটির জন্য। তবে সরকারের পক্ষ থেকে কী ধরনের কার্যক্রম নেয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে আপডেট দিলেও পাঠক উপকৃত হত। স্যাটেলাইট ইমেজ দেখানোর পাশাপাশি আর কি করা হচ্ছে জানার আগ্রহ রইল। রাজনৈতিক উত্তেজনার ডামাডোলে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটির সম্পর্কে আলোচনা কমে এসেছে মনে হচ্ছে।