This post has already been read 34 times!

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতে ‘বুলডোজার বিচার’ বা ‘বুলডোজার রাজনীতি’ নামে এক নতুন এবং উদ্বেগজনক প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এটি এমন এক রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ, যেখানে অভিযুক্ত অপরাধী, দাঙ্গাকারী কিংবা সরকারের সমালোচকদের সম্পত্তি, বিশেষত তাদের বাড়িঘর ও দোকানপাট, বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়।

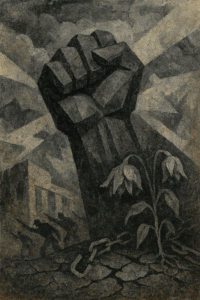

এসব ঘটনা নিছক একটি আইনি বিষয় হিসেবে থাকেনি, এটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এক শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতীকে এবং শাসনব্যবস্থার এক ভয়ংকর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। মূলত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগেই তাদের শাস্তি দেওয়ার এক বিচারবহির্ভূত পদ্ধতি হিসেবে চর্চাটি বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয়েছে, যা ভারতের আইন, মানবাধিকার এবং সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক নিয়ে গভীর বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

একটি সাধারণ নির্মাণ ও ধ্বংসকাজের যন্ত্র হিসেবে পরিচিত বুলডোজার যে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শন এবং বিচারবহির্ভূত শাস্তির প্রতীকে রূপান্তরিত হলো, তা রাতারাতি ঘটেনি। বরং এটি একটি সুচিন্তিত রাজনৈতিক কৌশলের ফলাফল। এই নীতির প্রচলনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

‘বুলডোজার বাবা’, ‘বুলডোজার মামা’

যোগী আদিত্যনাথ গণমাধ্যমে ‘বুলডোজার বাবা’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। প্রাথমিকভাবে তাঁর রাজ্য সরকার কুখ্যাত অপরাধী ও মাফিয়া, যেমন বিকাশ দুবে এবং মুখতার আনসারির অবৈধ সম্পত্তি ধ্বংস করার জন্য বুলডোজার ব্যবহার করে।

পদক্ষেপটি অপরাধ দমনের এক কঠোর বার্তা হিসেবে প্রশংসিত হয় এবং যোগী আদিত্যনাথের ‘কঠোর প্রশাসক’ ভাবমূর্তি তৈরিতে সহায়তা করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং সরকারের সমালোচক, বিক্ষোভকারী এবং বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এটি ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

বিশ্লেষকদের মতে, এ ধরনের বিচারবহির্ভূত ‘তাৎক্ষণিক বিচার’ সাধারণ মানুষদের একটি শ্রেণির মধ্যে জনপ্রিয়তা পাওয়ায় বিজেপি এই আদিম প্রবৃত্তিকে কাজে লাগিয়েছে।

‘বুলডোজার’ ভাবমূর্তিটি ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জন্য একটি অত্যন্ত সফল নির্বাচনী কৌশলে পরিণত হয়। ২০২২ সালের উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে যোগী আদিত্যনাথের নির্বাচনী সমাবেশগুলোতে সমর্থকেরা প্রায়ই খেলনা বুলডোজার নিয়ে উল্লাস করতেন। আদিত্যনাথের সাফল্যের পর, বিজেপি-শাসিত অন্যান্য রাজ্যগুলোও মডেলটি অনুসরণ করতে শুরু করে।

মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ‘বুলডোজার মামা’ নামে পরিচিতি লাভ করেন এবং তাঁর রাজ্যেও একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। পরে দিল্লি, গুজরাট ও হরিয়ানার মতো রাজ্যেও দাঙ্গা বা বিক্ষোভের পর মুসলিমদের বাড়িঘর ও দোকানপাট ভেঙে ফেলার জন্য বুলডোজার ব্যবহার করা হয়।

ইসরায়েলি মডেলে অনুপ্রাণিত

শিবাঙ্গীরি মারিয়াম রাজ ও সোমদীপ সেনের মতো বিশ্লেষকেরা যুক্তি দিয়েছেন, ভারতের সাম্প্রতিক বুলডোজার নীতি কিছুটা হলেও ইসরায়েলি মডেল দ্বারা অনুপ্রাণিত। বাড়িঘর ধ্বংসের এই নীতি ব্রিটিশ ম্যান্ডেট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ইসরায়েল উত্তরাধিকার সূত্রে পেলেও, তারা এটিকে পদ্ধতিগতভাবে এবং ব্যাপক আকারে প্রয়োগ করেছে।

১৯৪৮ সাল থেকে ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর ধ্বংসের যে নীতি ব্যবহার করে আসছে, তার মূল উদ্দেশ্য হলো ফিলিস্তিনি জনসংখ্যাকে নির্দিষ্ট ছিটমহলে সীমাবদ্ধ রাখা, তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং চূড়ান্তভাবে মধ্যবিত্ত ফিলিস্তিনিদের জন্য পরিস্থিতি এতটাই দুর্বিষহ করে তোলা, যাতে তারা দেশ ছেড়ে চলে যায়। ইসরায়েলের এই নীতির আনুষ্ঠানিক নাম ‘হাফরাদা’, যার হিব্রু অর্থ ‘বিচ্ছেদ’ বা ‘বিচ্ছিন্নতা’। এই নীতির অধীন ফিলিস্তিনিদের হাজার হাজার বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে। ইসরায়েলের বিচারপ্রক্রিয়াকে প্রায়ই ‘প্রহসনমূলক’ বলে অভিহিত করা হয়।

ভারত ও ইসরায়েল—উভয় দেশই আইন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তু করছে। যদিও ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে স্বীকার করে না। তবে এটা প্রয়োগের সময় ও ধরন থেকে এর শাস্তিমূলক উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভারতে বুলডোজার অভিযানের পদ্ধতি এবং এর পেছনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর লক্ষ্য কেবল আইন প্রয়োগ নয়, বরং একটি রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া। এই ধ্বংসযজ্ঞগুলো প্রায়ই দাঙ্গা বা সরকারবিরোধী বিক্ষোভের পর দ্রুত চালানো হয়, যার মূল উদ্দেশ্য থাকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারিক প্রক্রিয়ার আগেই শাস্তি দেওয়া এবং একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে ভয় দেখানো।

মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন অনুসারে, এই অভিযানগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের বাড়ি, ব্যবসা ও উপাসনালয়কে লক্ষ্যবস্তু করেছে। শুধু ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে আসাম, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও দিল্লিতে পরিচালিত এসব অভিযানে কমপক্ষে ১২৮টি সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে, যার ফলে অন্তত ৬১৭ জন মানুষ গৃহহীন হয়েছে এবং তাদের জীবিকা ধ্বংস হয়েছে। এই ধ্বংসযজ্ঞে ব্যবহৃত যন্ত্রটি এতটাই সর্বব্যাপী যে বুলডোজার নির্মাতা ব্রিটিশ বহুজাতিক কোম্পানি জেসিবির (JCB) যেন বুলডোজারের প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছে। বিজেপির একজন মুখপাত্র এটিকে ব্যঙ্গ করে ‘জিহাদি কন্ট্রোল বোর্ড’ বলেও অভিহিত করেছেন।

‘বুলডোজার’ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতের বার্তা

উদ্বেগের বিষয় হলো, এই ধারণা কেবল রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় নেতা এবং হিন্দু রক্ষা বাহিনীর মতো গোষ্ঠীগুলো প্রকাশ্যে মুসলিমদের বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকেরা সরকারের সমালোচনাকারী সাংবাদিকদেরও বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলার হুমকি দিয়েছে। এই নীতির বিরুদ্ধে অবশ্য ভারতের নাগরিক সমাজ এবং আইন বিশেষজ্ঞরা তীব্র সমালোচনা করে যাচ্ছে। ভারতের সাবেক বিচারপতি এবং প্রখ্যাত আইনজীবীরা এটিকে ‘আইনের শাসনের অগ্রহণযোগ্য অবমাননা’ এবং ‘সম্মিলিত শাস্তি’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

২০২৪ সালের নভেম্বরে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। আদালত বুলডোজার বিচারকে ‘আইনহীনতা’ এবং ‘স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপ’ হিসেবে আখ্যায়িত করে কঠোর ভাষায় এর সমালোচনা করেন। আদালত বলেন, প্রশাসন বিচারক হতে পারে না এবং সম্পত্তি ধ্বংস করতে পারে না। এই রায় ছিল বিচারবহির্ভূত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বার্তা। এই রায়ের পর উত্তর প্রদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে রায়কে ‘স্বাগত’ জানায় এবং বলে এটি ‘অপরাধ দমনে’ সহায়ক হবে। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলো এটিকে ‘বুলডোজার সন্ত্রাস’ এবং ‘জঙ্গলরাজ’ শেষ হওয়ার আশা হিসেবে দেখেছে।

বুলডোজার রাজনীতির প্রভাব কেবল আইন, রাজনীতি বা সাংবিধানিক বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সবচেয়ে বিধ্বংসী প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের জীবনে, যারা এক মুহূর্তে তাদের সারা জীবনের সঞ্চয়, আশ্রয় এবং পরিচিতি হারিয়ে ফেলে। এই মানবিক সংকটকে বোঝার জন্য ফিলিস্তিনের প্রেক্ষাপটটি বিবেচনা করা যেতে পারে, যেখানে একটি বাড়ি ধ্বংস হওয়া মানে কেবল একটি কাঠামোর পতন নয়, এটি একটি পরিবারের জন্য মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো এ বিষয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জেসিবিকে তাদের যন্ত্রের এমন মানবাধিকার লঙ্ঘনের কাজে ব্যবহার নিয়ে দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। জবাবে জেসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয় যে তারা তৃতীয় পক্ষের ডিলারদের মাধ্যমে তাদের পণ্য বিক্রি করে এবং পণ্যের চূড়ান্ত ব্যবহারের ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। যা করপোরেট দায়বদ্ধতার এক জটিল প্রশ্ন তুলে ধরে।

ধ্বংসযজ্ঞের প্রতি সমর্থনের সংস্কৃতি

ভারতে বুলডোজার ধ্বংসযজ্ঞের প্রতি সমর্থন জনপ্রিয় সংস্কৃতিতেও প্রবেশ করেছে, বিশেষ করে ইউটিউবে ছড়িয়ে পড়া ‘Hindutva pop (H-pop) ’ নামের গানগুলোর মাধ্যমে। এ গানগুলো কেবল বিনোদন নয় বরং এগুলো রাষ্ট্রীয় সহিংসতার প্রতি সাংস্কৃতিক সমর্থন সৃষ্টি করে।

বুলডোজারের ভিজ্যুয়াল ইমেজরি, জোরালো লিরিক্স ও উদ্যাপনমূলক সুরের সঙ্গে মিলিয়ে এই ট্র্যাকগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে উল্লাস—একধরনের উপভোগের পরিস্থিতি তৈরি করে, যা অন্যের দুর্ভোগকে উৎসবের ভাষায় রূপান্তর করে। ‘বুলডোজার ওয়ালে বাবা’ বা ‘জিত গায়া বাবা বুলডোজার ওয়ালা’র মতো ভিডিওগুলোতে যোগী আদিত্যনাথকে ‘বুলডোজার বাবা’ হিসেবে সুপারহিরো বা ধর্মীয় রক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এতে হিন্দু আধিপত্যের বার্তা ও ভয়ের রাজনীতি মিলেমিশে প্রচারিত হয়। এই গানগুলোর আঙ্গিক-অপ্রশিক্ষিত নান্দনিকতা, চটকদার এডিটিং ও ডি-জে স্টাইল বিট রাষ্ট্রীয় সহিংসতাকে বিনোদনরূপে উপস্থাপন করে। ফলে ধ্বংসের ট্রমা ও মানবিক ক্ষতগুলো লঘু হতে থাকে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দ্রুত ছড়ানো এই কনটেন্টগুলো বুলডোজার রাজনীতিকে কেবল নীতি বা কার্যক্রম হিসেবে রেখে দেয় না; বরং এটিকে আবেগ ও আনন্দের এক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করে। ধ্বংস হয়ে যায় নৈতিকভাবে বৈধ ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধ।

যদিও ভারতের সর্বোচ্চ আদালত ‘বুলডোজার বিচার’কে বেআইনি ঘোষণা করে কঠোর নির্দেশিকা দিয়েছেন, তবু এই চর্চা ভারতের আইনের শাসনের জন্য একটি গুরুতর ক্ষত তৈরি করেছে। এটি দেখিয়ে দিয়েছে, কীভাবে একটি সাধারণ নির্মাণ যন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, রাজনৈতিক বার্তা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভীতি প্রদর্শনের শক্তিশালী প্রতীকে রূপান্তরিত করা যায়। বুলডোজার রাজনীতি ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর এক গভীর প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে, যার উত্তর বা সমাধান নির্ভর করবে রাষ্ট্র, বিচারব্যবস্থা ও নাগরিক সমাজের সম্মিলিত সদিচ্ছার ওপর।

লেখাটি প্রথম আলো অনলাইনে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯ নভেম্বর ২০২৫।

This post has already been read 34 times!