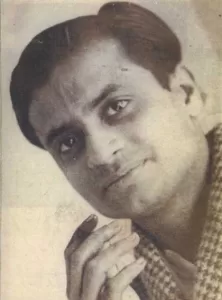

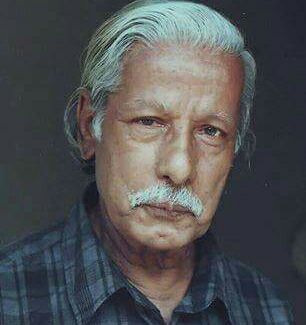

বাংলা একাডেমি পুরষ্কারপ্রাপ্ত প্রফেসর আলী আনোয়ারের জন্ম ১৯৩৫ সালের ৩রা মার্চে, কুমিল্লার মাতুলালয়ে। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয় বাবার কর্মস্থল কলকাতায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাবা দেরাদুনে বদলি হলে সেখানে কিছুদিন লেখাপড়া করেন; পরে আবার কলকাতার মডার্ন স্কুলে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেন। কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হলে পরিবার পূর্ব-বাংলায় চলে আসে এবং ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে তিনি কুমিল্লা জিলা স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৫১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৫৩ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে এইচ এস সি পাস করেন। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স ডিগ্রী এবং পরের বছর মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর বৃত্তি নিয়ে ইংল্যন্ডের ইউনিভার্সিটি অফ নটিংহ্যামশায়ার থেকে দ্বিতীয় মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৬২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ২০০১ সালে অবসর নেন। তাঁর প্রতি প্রফেসর আলী রীয়াজের শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম আলো পত্রিকায়। লেখাটি কথকতার পাঠকদের জন্য আবার প্রকাশ করা হলো।

আলী আনোয়ার: অগ্রজের স্মৃতি – আলী রীয়াজ

অগ্রজ আলী আনোয়ারের আর কোনো বড় পরিচয় নেই আমার কাছে, আমাদের সবার আনু ভাই। ভাইদের মধ্যে আনু ভাই সবার বড়। পরিবারের সবচেয়ে ছোট বলে আমার সঙ্গে তাঁর হয়তো একটা দূরত্ব ছিল, তাঁর দিক থেকে নয়, আমার দিক থেকেই। সেটা ছোটবেলায়। আমার বড় হওয়ার সময়টাতে তিনি রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আমরা ঢাকায় থাকি। ফলে, প্রতিদিন দেখার সুযোগ নেই। কিন্তু তাঁর সংগ্রহের বইয়ের ছায়ায় ঘুমাই, বড় হই কিংবা বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখি। কত বড় হতে চাই? আনু ভাইয়ের মতো বড় হতে চাই। আনু ভাই যে গ্রীষ্মকালে রাজশাহীর বিখ্যাত আমের ঝুড়ি সঙ্গে নিয়ে বাড়ি আসবেন, তা যেমন নিশ্চিত, তেমনি তাঁর বইগুলো আমাকে নিশ্চিতভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়, কত কিছু জানতে চাইতে হবে। ফলে, চটজলদি আরও কিছু বই নাড়িচাড়ি।

সেটা স্বাধীনতার আগের কথা। সম্ভবত ১৯৭০ সাল। আনু ভাইকে দেখি ঢাকায় ছোটাছুটিতে ব্যস্ত; বই নিয়ে ব্যস্ত ধরে নিলাম। কেননা, আরেক অগ্রজ—আলী মনোয়ার—ব্যস্ত প্রচ্ছদ আঁকা নিয়ে। শেষ পর্যন্ত বই বেরোলে দেখলাম, নাম বিদ্যাসাগর। আনু ভাইয়ের সহকর্মী অধ্যাপক গোলাম মুরশিদের সম্পাদনা। বিদ্যাসাগরের জন্মের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত। বাংলাদেশের সমাজকাঠামো বিষয়ে রাজনীতির বইয়ে পড়ে যতটা না জানা, এর চেয়ে বেশি দেখি এক বইয়ের আলোচনায়। কিন্তু তখনো বুঝতে পারি না কাজটা কত বড়। একদিকে পশ্চিমবঙ্গে তখন বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি ভাঙা হচ্ছে, প্রগতিশীলতার লক্ষণ; অন্যদিকে যে পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ হতে হতে রক্ষা পেয়েছেন, সেই সমাজে বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করা তো ভয়াবহ ব্যাপার। সীমান্ত পেরিয়ে তা যে আকাশবাণীর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় ‘সংবাদ পরিক্রমা’য় আলোচিত হয়, সেটা আমি জানি অনেক পরে। কিন্তু তত দিনে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়ে গেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আর তাঁর বন্ধু-সহকর্মীরা সীমান্ত পেরিয়ে শরণার্থী হয়েছেন, সেই খবর বাড়িতে এসেছিল সম্ভবত বেশ পরে। উদ্বেগের মধ্যেই দিন কেটেছে সবার। আমাদের আরেক ভাই—আলী আহসান—সেই সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র; তিনিও নিরাপদে পার হয়েছেন সবার সঙ্গে।

যুদ্ধ শেষ হয়। মুক্তিযুদ্ধ কি আমাদের সবাইকে হঠাৎ করে বড় করে দিয়েছিল? অকস্মাৎ তখন দেশের রাজনীতিকে ভিন্নভাবে চিনতে শুরু করেছি, পত্রিকার পাতায় আরও বেশি সময় কাটে। কৈশোর অজান্তে পার হয়ে যায়। ১৯৭২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কয়েক দিনের সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হলো। সিম্পোজিয়ামের যৎকিঞ্চিৎ খবর পত্রিকায় আসে বটে, কিন্তু এর ব্যাপ্তি সামান্য হলেও টের পাই পরের বছর বাংলা একাডেমি থেকে তাঁর সম্পাদনায় বইটা বেরোনোর পরে। এর প্রচ্ছদও এঁকেছিলেন আলী মনোয়ার—বাবু দাদা। বইটা নিয়ে যতটা আলোচনা হওয়ার দরকার ছিল, ততটা হয়নি মনে হয়েছে। কিন্তু আমার চিন্তার জগতে তার একটা বড় প্রভাব তৈরি হয়। তত দিনে একাত্তরে আনু ভাই কলকাতায় যে বাংলাদেশবিষয়ক একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্যোগের মধ্যে ছিলেন, জানতে পারি। সেখানকার অনেক কাজের কথা শুনি, অন্যদের কাছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আনু ভাইয়ের সঙ্গে দূরত্ব কমে, সেটা মানসিক; আমি ইতিমধ্যে প্রবাসী। কিন্তু আমার আর বড় হয়ে ওঠে না। কেননা, ছোটবেলা থেকে জানি, বড় হয়ে ওঠা মানে আনু ভাইয়ের মতো বড় হওয়া। সাহিত্য, শিল্পকলা, নাটক, চিত্রকলা, সংগীত, রাজনীতি, সমাজভাবনা—সব বিষয়ে যাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর মতো বড় হওয়া আর হয়ে ওঠে না। কেননা, সেটা চাওয়ার বিষয় নয়, চর্চার মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠার বিষয়। ইবসেন থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা পর্যন্ত এত বিষয়ে যাঁর ধারণা ও জ্ঞান, তিনি কেন এত কম লেখেন, সেটা নিয়ে ভাবি। কিন্তু বুঝতে পারি, এত গভীরভাবে দেখার জন্য সময়ের প্রয়োজন, স্থিরতা দরকার, ভাবনার অবকাশ দরকার। পাবলো নেরুদাকে তাঁর চোখে দেখে আমি চিনি ভিন্নভাবে।

অনেক পরে হলেও ২০০৭ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁর লেখালেখির একধরনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মেলে। সেই সময়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু তাঁর কাজের স্বীকৃতি আছে অন্য জায়গায়। সিকি শতাব্দীর বেশি সময় ধরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সূত্রে তাঁর অসংখ্য ছাত্রছাত্রী। সেই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমার দেখা হলে যে গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর কথা বলে, তখন বুঝি, তরুণ শিক্ষার্থীদের জীবনে তাঁর কতটা প্রভাব। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দেখা হলে তার চোখে যে ঔজ্জ্বল্য দেখতাম, তাতেই বুঝতে পারি, তিনি কী ভালোবাসেন। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা যে কতটা গভীর, সেটা টের পেয়েছিলাম। ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করছে, অনশন করছে। আলোচনার জন্য গিয়েছিলেন তৎকালীন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আবদুল বাতেন ও মন্ত্রী এস এ বারী। তাঁদের উপস্থিতিতে ভোরবেলা অনশনরত ছাত্রদের ওপর হামলা চালিয়েছিল পুলিশ। সেই সকালে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আনু ভাই ঢাকার বাসায় আমাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন খবরটা, যাতে ঢাকায় অন্যদের কাছে পৌঁছে দিই। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এমন উদ্বেগ আমি তাঁর কণ্ঠে কখনোই শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর মধ্যে কেবল একজন শিক্ষক নয়, কেবল একজন লেখক নয়, কেবল একজন চিন্তাশীল মানুষ নয়, দেখি একজন আপাদমস্তক বাঙালি আধুনিক মানুষকে। কিন্তু তার পরও আমার কাছে তাঁর বড় পরিচয় তো তিনি আনু ভাই। চিন্তায় তিনি তাঁর সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন। বাংলাদেশের সমাজের ভেতরটা তিনি দেখতে পেতেন। যে কারণে ১৯৭২ সালে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কের প্রশ্নে, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রশ্নে তিনি নির্দ্বিধায় যে উপসংহারে পৌঁছান, তার প্রাসঙ্গিকতা ২০১৪ সালে বাংলাদেশে আরও বেশি করে অনুভূত হয়।

১৯৭২ সালে তাঁর আলোচনার উপসংহার ছিল: ‘ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গে তাই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির মুক্তি রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ব্যক্তিকেই এই বোঝা বইতে হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দায়িত্বের বোঝার মতো এটাও তার নতুন অর্জিত দায়। গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতা যেন এপিঠ-ওপিঠ। একটি ছাড়া অন্যটি সফল হয় না। ততকাল আমরা অন্য পক্ষের ভুল-ভ্রান্তিকে যেন ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করি, অন্যের দৃষ্টির আচ্ছন্নতাকে যেন সহ্য করতে শিখি। কথাটা ভলটেয়ারের। আমরা প্রতিপক্ষের প্রতি সহজেই কঠোর হতে পারি; কিন্তু নিজেদের প্রতি অন্ধভাবে উদার ও আত্মসন্তুষ্ট। আমরা যেন অন্যের প্রতি উদার হতে পারি এবং নিজেদের প্রতি কঠোর। আত্মপরিচয় বা আত্মচেতনা যেন আত্মতুষ্টির নামান্তর না হয়। আত্মসমালোচনায় যেন শুদ্ধ হতে পারি। অন্যকে সাম্প্রদায়িক গাল দিয়ে যেন নিজের সাম্প্রদায়িকতা না ঢাকি। এটা কঠিন, সামাজিক আদর্শ হিসেবে। কিন্তু আদর্শকে যেন ছোট না করি। আমরা সমাজকে বদলাতে চাই, সমাজ আজ যেখানে আছে, সেখানেই ফেলে রাখতে চাই না। ভীরুতা দিয়ে পরিবর্তন সাধন করা যায় না। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্যও সাহসের প্রয়োজন।’ (ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ, আলী আনোয়ার, ধর্মনিরপেক্ষতা, ১১৪-১৫, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩)। আমি তাঁর এই বক্তব্যের সারমর্ম ভাবি, উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি এবং বুঝতে পারি, নতুন কিছু লেখা বলতে এই রকম চিন্তা বোঝায়। মনে হয়, আমার অনেক আগেই বলা উচিত ছিল, ‘না, আনু ভাই, আমি এখনো নতুন কিছু লিখিনি।’ এখন তো আর সে কথা বলার সুযোগ থাকল না।

প্রথম প্রকাশঃ প্রথম আলো