Share the post "বাংলা অভিধানচর্চার প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতা : বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধান"

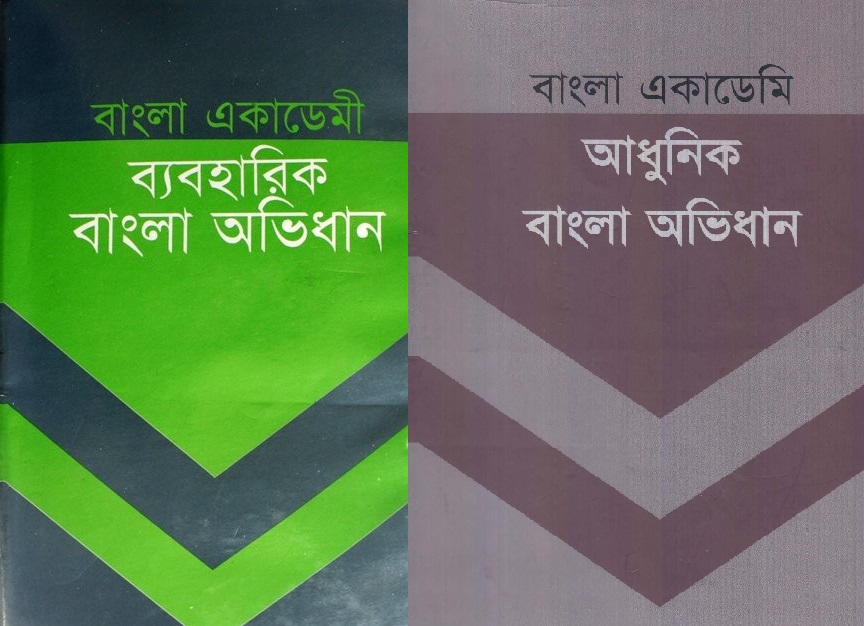

বাংলা একাডেমি সম্প্রতি [২০১৬] প্রকাশ করেছে আধুনিক বাংলা অভিধান। অভিধানের নামে ‘আধুনিক’ শব্দের ব্যবহার জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচায়ক। একদা-উপনিবেশিত বাঙালি জনগোষ্ঠী – বিশেষত এই বাংলাদেশে – শব্দটির প্রতি গভীর আকুলতা বোধ করে। শব্দটির দার্শনিক-ঐতিহাসিক তাৎপর্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর থেকে, এমনকি, যে যে অর্থে শব্দটি এই গরিব বাংলার বেখেয়ালি ব্যবহারেও বেশ সুলভ, সেগুলোর পর্যালোচনা না করেই ব্যবহৃত হয় শব্দটি। গত দুই শতকে ‘আধুনিক’ শব্দের উপর ভর করে জ্ঞানজগতের বিভিন্ন শাখায় রচিত হয়েছে অসংখ্য মিথ, জন্ম নিয়েছে মাটি ও মানুষের সাথে সম্পর্কহীন সংখ্যাতীত জঞ্জাল। আমরা পরে দেখব, আলোচ্য অভিধান এর ব্যতিক্রম তো নয়ই, বরং আধুনিকতার নামে পশ্চাৎপদ চর্চার এক শোচনীয় উদাহরণ।

অভিধান-কর্তৃপক্ষ অবশ্য তাঁদের ‘আধুনিকতা’র ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান লিখেছেন: ‘এই অভিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো বাংলা ভাষায় বর্তমানে ব্যবহৃত অনেক নতুন এবং কৃতঋণ শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা। বিশেষ করে তথ্য-প্রযুক্তি বিপ্লবের পরে যে-সব শব্দ আমাদের দৈনন্দিন ভাষায় যুক্ত হচ্ছে তার পরিমাণ যেমন সামান্য নয়, তেমন তার গুরুত্বও অস্বিকার করার উপায় নেই। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই বর্তমান অভিধানটি প্রণীত হয়েছে’ [প্রসঙ্গকথা: নয়]। সম্পাদক জামিল চৌধুরী লিখেছেন: ‘জিপিএস, ই মেইল, এসএমএস, সিম, সেলফি প্রভৃতি শব্দ এখন আর বিদেশি নয়। শব্দগুলো এখন বাংলা ভাষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। আধুনিক বাংলা অভিধানে শব্দচয়নের সময় এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে’ [মুখবন্ধ: এগারো]।

এই দুই উদ্ধৃতিতে বলা কথাগুলো গুরুত্বহীন নয়। কিন্তু অন্তত দুই কারণে এই যুক্তি কোনো নতুন ‘আধুনিক’ অভিধানের সাফাই-যুক্তি হতে পারে না। প্রথমত, কথাগুলো অতি পুরানা এবং বহুল প্রচলিত। উদাহরণ হিসাবে বলা যাক, শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘বেঙ্গলি স্পোকেন এন্ড রিটেন’-এ [ক্যালকাটা রিভিয়্যু, ১৮৭৭] প্রসঙ্গটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, লোকের মুখে ব্যবহৃত হয়ে ছাড়পত্র পেলেই কেবল কোনো শব্দ ভাষার অঙ্গীভূত হয়। এ যুক্তিতে তিনি বানানো ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ শব্দের বদলে ইতিমধ্যেই লোকমুখে প্রচলিত ‘ইউনিভার্সিটি’ শব্দের ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। বাংলা ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ‘আধুনিক’ অভিধান বাঙ্গালা ভাষার অভিধান-এর [১৩২৩] দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় [১৯৩৮] জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এ প্রসঙ্গে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তার মানেই হল, একটা অতি পুরানা ব্যাপারকে বাংলা একাডেমি অভিধান-কর্তৃপক্ষ নতুন ঢঙে উপস্থাপন করেছেন। সন্দেহ হয়, তাৎপর্যপূর্ণ কোনো সংযোজন না থাকার কারণেই একটা গৌণ ব্যাপারকে মুখ্য করে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান [১৯১৬] থেকে শুরু করে স্বয়ং বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধান পর্যন্ত এমন একটা অভিধানও পাওয়া যাবে না যেখানে সমকালীন মুখের বাংলায় গৃহীত কৃতঋণ – প্রযুক্তি-সংক্রান্ত এবং অন্যান্য- শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কাজেই আলোচ্য অভিধান-কর্তৃপক্ষ ‘আধুনিকতা’র যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিধান-কর্তৃপক্ষ অবশ্য নতুন এ অভিধানের আরো কিছু বিশিষ্টতা নির্দেশ করেছেন। সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

এক. এ অভিধানের ‘প্রতিটি ভুক্তিই মূল ভুক্তি’। এ বৈশিষ্ট্যটি আসলেই অনন্য; কারণ, বহু দশক হল, দুনিয়ার অভিধানকারেরা পদ্ধতিটি বাতিল করেছেন। এটি শুধু অসুবিধাজনকই নয়, অবৈজ্ঞানিকও বটে। ‘উচ্চ’, ‘উচ্চকিত’, ‘উচ্চগ্রাম’, ‘উচ্চণ্ড’, ‘উচ্চতা’, ‘উচ্চবাচ্য’, ‘উচ্চবিদ্যালয়’, ‘উচ্চয়’, ‘উচ্চরোল’, ‘উচ্চহাসি’, ‘উচ্চহাস্য’ ইত্যাদি প্রতিটি শব্দ এ অভিধানে আলাদা ভুক্তি হিসাবে দেয়া হয়েছে। আলাদা উচ্চারণ ও ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়েছে। ফলে এটি হয়ে উঠেছে হাস্যকরভাবে পুনরাবৃত্তিময় অভিধান, যেখানে বিনা লাভে অভিধানটির আকার দুই-তিনগুণ বেড়ে গেছে। অভিধান-কর্তৃপক্ষ সম্ভবত ধরে নিয়েছেন, এ অভিধানের ভোক্তারা হবেন শিশু-কিশোর বা অন্তত শিশুতোষ, যারা আলাদা করে না দিলে পরস্পর-সম্পর্কিত শব্দগুলোও বুঝে উঠতে পারবে না। কিন্তু তাঁরা খেয়াল করেননি যে, এর ফলে একসাথে উপস্থাপিত শব্দগুলোর পরস্পর-সম্পৃক্ততার যে বোধ তৈয়ার হয় তা থেকে তাঁদের কল্পিত শিশু-ব্যবহারকারীরা বঞ্চিত হয়েছেন।

দুই. এ অভিধানে আছে ‘শব্দের ব্যাখ্যামূলক সংজ্ঞার্থ’। এ দাবি অংশত ঠিকই আছে। বাংলা অভিধানগুলো প্রতিশব্দমূলক, সংজ্ঞামূলক নয় – এই বাস্তব আহাজারি আমরা দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি। সেদিক থেকে আধুনিক বাংলা অভিধান আংশিক অগ্রগতি বটে। বিশেষত পরিভাষামূলক শব্দ ও যুগ্মশব্দের বেশ কিছু সংজ্ঞামূলক ভুক্তি এ অভিধানে গৃহীত হয়েছে। যেমন, ‘প্রান্তিক চাষি’ বা ‘অজৈব রসায়ন’। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, অভিধান আর কোষগ্রন্থের মধ্যে ফারাক আছে। কোষগ্রন্থ বা পারিভাষিক শব্দের ক্ষেত্রে অর্থের নৈর্ব্যক্তিকতা বা আক্ষরিক-অর্থ যতটা রক্ষা করা সম্ভব, অভিধানে তত সম্ভব নয়। কারণ, শব্দের ব্যঞ্জনার্থগুলো যথাসম্ভব ধারণ করতে পারাতেই অভিধানের সাফল্য। আলোচ্য অভিধান – আমরা পরে অন্য প্রসঙ্গেও দেখব – এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা দেখায়নি। তবু অভিধানটির এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এ ধরনের ভুক্তি আরো বাড়তে পারত, এমনকি ছবিও সংযোজিত হতে পারত।

তিন. এ অভিধানে যুক্তবর্ণের ‘স্বচ্ছ লিপি’ ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানের জন্য ব্যাপারটি হয়ত খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু বাংলা লিপির দিক থেকে একে যথার্থ প্রগতি বলা যায়। পশ্চিমবঙ্গের পাঠ্যপুস্তকে ঘটনাটি ঘটেছে বেশ আগে। বাংলাদেশে অন্য অনেককিছুর মতো স্বচ্ছ লিপির ক্ষেত্রেও রক্ষণশীলতা অতি প্রবল। ওই রক্ষণশীলতার ছাপ এ অভিধানেও আছে। ‘ষ্ণ’ বা ‘হ্ম’-এর মতো যুক্তবর্ণগুলো এখানেও ‘অস্বচ্ছ’ রাখা হয়েছে, যেগুলো কলকাতার মুদ্রণে ‘স্বচ্ছতা’ পেয়ে গেছে আরো বহু বছর আগে। এগুলোতে স্বচ্ছ লিপি ব্যবহৃত হলে অভিধান-কর্তৃপক্ষের দাবি যথার্থ হত।

হরফের ব্যবহার-রীতি এবং অবস্থান প্রসঙ্গে ‘চন্দ্রবিন্দু’ সম্পর্কে পর্যালোচনা দরকার। বর্তমান অভিধানে চন্দ্রবিন্দুর জন্য নতুন অবস্থান ধার্য করা হয়েছে। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে: ‘বাংলা বর্ণমালায় চন্দ্রবিন্দু অনুনাসিক স্বরধ্বনির চিহ্ন। কোনো স্বরবর্ণ বা স্বরান্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত করলে সেই বর্ণের স্বর অনুনাসিক হয়। ব্যঞ্জনান্ত বর্ণে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নেই। এই যুক্তির ভিত্তিতে মুদ্রণে চন্দ্রবিন্দুর অবস্থান একটু ডানদিকে সরিয়ে আনা হয়েছে।’ [মুখবন্ধ: এগারো; বাঁকা হরফ সংযুক্ত।]

এই যুক্তি খুবই গোলমেলে। কারণ, এখানে ধ্বনি আর লিপির সমান্তরলতা দাবি করা হয়েছে। কার্যত সম্পূর্ণ উচ্চারণ-অনুসারী লিপিবিন্যাস যে কোনো ভাষাতেই অসম্ভব। বাংলা এক্ষেত্রে আরো এককাঠি সরস। বাংলায় স্বরবর্ণের চিহ্ন বসে নানান জায়গায় – এ-কার বা ই-কারের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনবর্ণের বামে, উ-কারের ক্ষেত্রে নিচে বা ডানে, ও-কার বা ঔ-কারের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনবর্ণের দুইপাশে। এমতাবস্থায় স্বরবর্ণের চিহ্ন ধরে চন্দ্রবিন্দুর বিন্যাস যুক্তিযুক্ত হবে না। বরং কথাটা বলা উচিত এভাবে: ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত স্বরধ্বনি যেখানে বা যেভাবে লেখা হোক, বাংলা স্বরধ্বনি অন্য যে কোনো ভাষার স্বরধ্বনির মতো ব্যঞ্জনের ডানেই উচ্চারিত হয়। স্বরকেই নাসিক্যীভূত করে বলে চন্দ্রবিন্দুর অবস্থান ডানে হওয়াই সঙ্গত। সেদিক থেকে যুক্তি গোলমেলে হলেও চন্দ্রবিন্দুর অবস্থান ডানে সরিয়ে নিয়ে [‘অ’সহ যে কোনো স্বরের ক্ষেত্রে] আলোচ্য অভিধান কর্তৃপক্ষ ঠিক কাজটিই করেছে।

চার. উচ্চারণ-নির্দেশের ক্ষেত্রে অভিধানটি খুবই প্রথানুগ। ‘ঞ’ বা ‘ম’-ফলার ক্ষেত্রে [‘বিজ্ঞান’, ‘স্মরণ’ ইত্যাদি শব্দে] যথারীতি নাসিক্য উচ্চারণের ফতোয়া দিয়েছে। এ উচ্চারণ আসলে বাংলাভাষীরা করে না। অন্যদের মতো এ অভিধানের সংকলক-সম্পাদকও বলতে চেয়েছেন, লেখায় যেহেতু আছে, তোমরা উচ্চারণে নাসিক্যটা দেখাও। ভাষার ¯^ভাবের দিক থেকে এ চাওয়াটা হাস্যকর। বোঝা যায়, অভিধানটি যথাসম্ভব বর্ণনামূলক হওয়ার বদলে পাঁড় আনুশাসনিক হওয়াকেই বিধেয় মনে করেছে। ‘ঢাকার’ উচ্চারণ এখানে যথারীতি উপেক্ষিত হয়েছে – ঢাকার অন্য উচ্চারণ-অভিধানের মতোই।

মস্ত গোলমাল হয়েছে অন্য আরেক জায়গায়। ‘মধ্যাহ্ন’ প্রভৃতি শব্দের শেষ যুক্তব্যঞ্জন আর ‘হৃদয়’, ‘হ্রদ’ প্রভৃতি শব্দের আদ্য যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণ-নির্দেশের ক্ষেত্রে এ অভিধান – অন্য অনেক উচ্চারণ-অভিধানের মতো- ব্যবহার করেছে আন্তর্জাতিক ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণমালা। কিন্তু অভিধান ব্যবহারকারীদের বড় অংশেরই ওই বর্ণমালা জানার কথা নয়; জানলেও তা থেকে উচ্চারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সহজ নয়। ‘ফোন’, ‘আজান’ ও ‘ভাইরাস’ শব্দের ‘ফ’, ‘জ’ আর ‘ভ’ ধ্বনির উচ্চারণ দেখানোর জন্য বর্ণ তিনটির নিচে বিন্দু যোগ করে নতুন বর্ণ নির্দেশ করা হয়েছে। নিশ্চয়ই এ আশায় যে, উচ্চারণকারীরা ‘মূলে’র অনুরূপ উচ্চারণ করবে। কিন্তু এ আশা বাস্তবতার দিক থেকে অসার; আর ভাষাতাত্তি¡ক দৃষ্টিকোণ থেকে কুসংস্কারমূলক। বাস্তবে বাংলাভাষীদের পক্ষে কোনো ‘মূল’ ধ্বনি উচ্চারণ অসম্ভব না হলেও দুরূহ এবং অপ্রয়োজনীয়। ভাষাতাত্তি¡ক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তাবটি আসলে ‘বিদেশি’ শব্দ উচ্চারণের প্রস্তাব। অথচ বাংলাভাষীরা যখন ‘ফোন’, ‘আজান’ বা ‘ভাইরাস’ উচ্চারণ করে তখন তারা কোনো ‘বিদেশি’ শব্দ উচ্চারণ করে না, উচ্চারণ করে আত্মীকৃত – ধ্বনিতাত্ত্বিক-রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে বদলে-যাওয়া -বাংলা শব্দ। বাংলা শব্দের উচ্চারণে বিদেশি ধ্বনির নির্দেশ পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে অজ্ঞতার বিকট নিদর্শন মাত্র।

উপরে অভিধানের কিছু গৌণ দিক আলোচিত হল। তাতে দেখা যাচ্ছে, কথিত এই ‘আধুনিক’ অভিধান কোনো কোনো ক্ষেত্রে খানিকটা ‘অগ্রগতি’ সাধন করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর অবস্থান পশ্চাৎপদ এবং রক্ষণশীল। অভিধানের যেগুলো ‘মূল’ ব্যাপার, সেগুলোর অবস্থা আরো শোচনীয়। অর্থ-নির্দেশের কায়-কারবারই অভিধানের আসল কারবার। এক্ষেত্রে ভাষার অর্থস্তরের মতিগতির সাথে অভিধানের অর্থ-নির্দেশের একটা বিরোধ আছে। ভাষার অর্থস্তর বেশ বর্ণচোরা, খুবই চলিষ্ণু আর কাঠামোহীন। পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া সে ধরা দিতে চায় না। অন্যদিকে অভিধানকে কাজ করতে হয় পরিপ্রেক্ষিতহীন একক শব্দ নিয়ে; অর্থের অধরা ¯^ভাবকে ফাঁকি দিয়ে আপাত-স্থিতি দেয়াই তার প্রধান লক্ষ্য। বলতে পারি, ভাষা কেন্দ্রাতিগ, আর অভিধানসহ যে কোনো ধরনের প্রমিতকরণের চেষ্টা কেন্দ্রমুখী। কাজেই শিথিল অর্থে বলা যায়, অভিধান আসলে ভাষার ¯^ভাব-বিরোধী। এই বিরোধের একটা স্থানিক-কালিক আপাত-সমঝোতার উপরই আসলে অভিধানের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। ‘আধুনিক’ অভিধান কাজটা করার চেষ্টা করে অন্তত তিন উপায়ে। এক. অর্থের বিভিন্নতা নির্দেশ করা। ব্যুৎপত্তিগত এবং ব্যবহারগত তাৎপর্যে যে বিচিত্র অর্থ একটি শব্দের সাথে কালক্রমে যুক্ত হয়, অভিধানকার চেষ্টা করেন তার একটা পূর্ণাঙ্গ তালিকা হাজির করতে। দুই. ভাষার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ রূপ ধরা পড়ে জিব ও গলার উত্তাপে প্রতিনিয়ত জন্ম নেয়া হাজারো বাগধারায়। এগুলো স্বভাবতই ব্যবহারিক, নিত্য এবং স্থান-কাল-নির্ভর। তাই অভিধানে কখনোই পূর্ণ সংখ্যায় ও মেজাজে ধরা পড়তে পারে না। কিন্তু ‘আধুনিক’ অভিধান ভাষার এ ব্যবহারিক তরল ¯^ভাবকে যথাসম্ভব আকার দেয়ার চেষ্টা করে। তিন. শব্দের পরিপ্রেক্ষিতগত অর্থবোধ সঞ্চারিত করার স্বার্থে অভিধানে উদাহরণ হিসাবে যথাসম্ভব বেশি বাক্য সংযোজিত হয়। কোনো কোনো অভিধানে-যে সাহিত্যিকদের লেখা দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তা এ দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধান এসব ক্ষেত্রে আংশিক বা পূর্ণ গাফিলতি দেখিয়েছে।

বাংলা ভাষার প্রচলিত অভিধানগুলোর রক্ষণশীলতা অতি প্রবল। ‘মচ্ছব’ শব্দটিকে সাধারণত দেখানো হয় ‘মহোৎসব’ শব্দের ‘বিকৃতি’ হিসাবে। আসলে বলা উচিত ‘বিবর্তিত’ রূপ। এ অভিধানও তাই করেছে। কিন্তু কোনো অভিধানই একটা জরুরি কাজ করেনি। উল্লেখ করেনি যে, কথ্য বাংলায় ‘মচ্ছব’ শব্দের ব্যবহারে প্রায়শই ঠাট্টা বা নিদেনপক্ষে কৌতুকের ভঙ্গি যুক্ত হয়। চলন্তিকা ও বঙ্গীয় শব্দকোষে ‘পার্বত্য’ শব্দটিকে ‘ভুল’ শব্দ হিসাবে দেখানো হয়েছিল। এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা-সমালোচনাও হয়েছে। কিন্তু বর্তমান অভিধানেও যথারীতি শব্দটি ‘অশুদ্ধ প্রয়োগ’ হিসাবেই থেকে গেছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চলন্তিকার দীর্ঘ সমালোচনায় দেখিয়েছিলেন, ব্যুৎপত্তি-নির্দেশের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ভাবে সংস্কৃতের সাথে মিলিয়ে দেখার বা নেয়ার প্রবণতা চলন্তিকায় প্রবল। অনেক ক্ষেত্রেই ওই প্রবণতা ত্রুটিপূর্ণ। বর্তমান অভিধান প্রমাণ করছে, প্রায় শতবর্ষ পরেও অবস্থা একেবারেই পরিবর্তিত হয়নি। উচ্চারণ-নির্দেশ, ব্যাকরণিক শুদ্ধতা নির্ধারণ, বানান স্থিরকরণ, এবং এমনকি অনেকক্ষেত্রে অর্থ-নির্ণয়েও সংস্কৃত-জ্ঞানই থেকে গেছে প্রধান নিয়ন্ত্রক। অথচ শ্যামাচরণ-রবীন্দ্রনাথের আমল থেকেই এ দৃষ্টিভঙ্গিকে বাংলা ভাষাচর্চায় প্রতিক্রিয়াশীলতা হিসাবে দেখা হয়।

আধুনিক বাংলা অভিধানে ‘ভুল’ অর্থ-নির্দেশের হার যথেষ্ট বেশি। এখানে ‘যোগরূঢ়’ শব্দের ভুল সংজ্ঞায়ন হয়েছে। ‘গণতন্ত্র’ শব্দের দ্বিতীয় অর্থে বলা হয়েছে : ‘নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র’। গণতন্ত্র নিশ্চয়ই রাষ্ট্র নয়। ‘মজুত করা’, ‘মজুতদার’ শব্দ দুটির শুধু নেতিবাচক অর্থ দেয়া আছে। কিন্তু অন্তত ‘মজুত করা’ শব্দের অনেক ব্যবহারই নেতিবাচক নয়। ‘কন্যাসুন্দর-আলো’ ভুক্তিতে অনেক কথাই বলা হয়েছে; কিন্তু বাগবিধিটির অন্তর্নিহিত যুক্তি সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। ‘মক্তব’ শব্দের অর্থে বলা হয়েছে ‘প্রাথমিক বিদ্যালয়’, যা আসলে এ শব্দের কোনো তাৎপর্যই চিহ্নিত করে না। এ ধরনের বহু ‘ভুল’ পরের সংস্করণে সংশোধন করা সম্ভব। কিন্তু অভিধান-প্রণয়নের মূলনীতি-সম্পর্কিত বিচ্যুতি সংশোধন অত সহজ নয়। যেমন, এ অভিধান-যে অর্থের ক্ষেত্রে প্রচলন বা বিকল্পকে কম গুরুত্ব দিয়ে অর্থ নির্ধারণ করেছে, তার সুরাহা করা কঠিন। ‘মামা’ শব্দের একটি অর্থ দেয়া আছে ‘পরিচারিকা’। নিশ্চয়ই ফারসি উৎস থেকে পাওয়া অর্থ। এ অর্থে শব্দটি এখন আর প্রচলিত নয়। কিন্তু কেজো সম্বোধন হিসাবে সম্প্রতি ‘মামা’ শব্দের যে বহুল বিস্তার তার উল্লেখও করা হয়নি। ‘অপভাষা’ হিসাবেও নয়।

দেখা যাচ্ছে, অভিধানটি অর্থ-নির্দেশের ক্ষেত্রে খুব একটা সচেতন ছিল না। কিন্তু খুব সচেতনতা দেখিয়েছে বিকল্প পরিহারে। বিকল্প বানান বা শব্দরূপ, বিকল্প উচ্চারণ ইত্যাদি বেশ নির্মমভাবে কমিয়ে এনেছে। ভাষা-পরিকল্পনার দিক থেকে এ পুলিশি ভূমিকাকে পুরোপুরি নিন্দনীয় বলা যায় না। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণ-অভিধানের বিদ্যমান অবস্থায় ভাষা-বাস্তবতা ধরার স্বার্থে আরো বেশি বিকল্প থাকা দরকার ছিল। সম্পাদক সম্ভবত ভাষিক বিশৃক্সখলা ত্যাগ করে বৃহৎ বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য একক ভাষারূপ প্রস্তাব করতে চেয়েছেন। তা না হলে বাক্যের উদাহরণ এত কম কেন? শব্দের অর্থকে বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে ধরতে চায় না, এমন ‘আধুনিক’ অভিধান কি কল্পনা করা যায়? এটা সম্ভবত এ অভিধানের ভাষা-দর্শনের অংশ। এর অন্যতর প্রমাণ, শব্দের ব্যঞ্জনার্থ বা বাগবিধিগত ব্যঞ্জনা ধারণ করার ব্যাপারে অনীহা। বাংলা ভাষার অত্যন্ত জনপ্রিয় দুটি অভিধান – ঢাকার ব্যবহারিক বাংলা অভিধান এবং কলকাতার সংসদ অভিধান- এ ক্ষেত্রে অতি-উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। সে এতটাই যে, অভিধান দুটিতে যথাক্রমে ঢাকা ও কলকাতার ভাষা-পরিস্থিতির সুবাস পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা অভিধান যদি অন্য কোনো ভাষা-দর্শনের ভিত্তিতে কাজ করে থাকে, তবে তা যে পেছন দিকে হাঁটা তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

অভিধানটি যে ধর্মীয় ও স্থানিক পরিচয় অন্তত অংশত মুছে দিতে চেয়েছে, তার গভীরতর প্রমাণ আছে। বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে আরবি-ফারসিজাত শব্দের কিছু বাড়তি সংস্থান ছিল। বাংলা ভাষা ও অভিধানের ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রই ওই বাড়তি শব্দগুলোর অভিধানভুক্তির ঐতিহাসিক তাৎপর্য বুঝতে পারবেন। আধুনিক বাংলা অভিধানে এ ধরনের ভুক্তি বেশ কিছুটা কমেছে। তাতে খুব একটা মন্দ হয়নি। পূর্বোক্ত ব্যবহারিক অভিধানে অপ্রচলিত শব্দও যথেষ্ট ছিল। তাছাড়া ওই অভিধান আরবি-ফারসিজাত শব্দগুলোর চালু রূপের বদলে অনেকক্ষেত্রেই ‘মূল’ রূপকে প্রাধান্য দিয়েছে। ওটা আসলে সংস্কৃত শব্দ হুবহু রাখার সমধর্মী ব্যারাম মাত্র। কিন্তু আলোচ্য ‘আধুনিক’ অভিধান গলদ ঘটিয়েছে অন্যত্র। আরবি-ফারসি শব্দের ক্ষেত্রে ‘মূল’ শব্দের উল্লেখ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে করেনি। অর্থাৎ এ শব্দগুলোর উৎস জানিয়েছে বটে, কিন্তু ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেনি। সংস্কৃতের ক্ষেত্রে করেছে, ইংরেজির ক্ষেত্রেও করেছে। বাদ পড়েছে আরবি-ফারসিজাত শব্দগুলো। ব্যবহারিক অভিধানে ওই শব্দগুলো আরবি হরফে লেখার বাড়াবাড়ি ছিল। ‘আধুনিক’ অভিধান গেছে কমতির দিকে। এ অভিধানের কর্তৃপক্ষ এ ধরনের শব্দকে ‘অনাধুনিক’ মনে করেন কিনা জানা যায়নি; কিন্তু বাদ পড়াটা অভিধানের যুক্তিতেই খুব একটা শোভন হয়নি।

ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে, সম্পাদক বা তাঁর পর্ষদ বিশেষ ভাষাদর্শনে মতি রেখেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আরবি-ফারসি বিদেশি, এবং তদ্রুপ মুসলমান বা ইসলামও; অন্যদিকে ভারতীয় মানেই দেশি, এবং সেসূত্রে হিন্দু ধর্ম, বিশ্বাস ও আচারও এদেশের সর্বজনীন উপাদান- এ ধরনের চিন্তার একটা অর্বাচীন কাঠামো গত দুশ বছরের ভারত-ইতিহাস-চর্চায় মাঝে-মধ্যেই তার সাম্প্রদায়িক দাঁত ও নখ বসিয়েছে। আলোচ্য অভিধানের সম্পাদক সে কাঠামোর প্রবলতায় বিশেষভাবে প্রতারিত হয়েছেন বলেই মনে হয়। অভিধানে হিন্দু ধর্মবিশ্বাস আর আচারের সাথে সম্পর্কিত ভুক্তিগুলোতে সাধারণভাবে ‘হিন্দু’ কথাটার উল্লেখ নাই। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমান-সংক্রান্ত শব্দগুলোর ক্ষেত্রে আছে। ‘দীপাবলি’, ‘পূজা’, ‘পূজার্চনা’, ‘একাদশী’, ‘দুর্গাপূজা’, ‘পুনর্জন্ম’, ‘সন্ন্যাস’, ‘মনসা’ ইত্যাদি ভুক্তিগুলো পড়লে কিছুতেই বোঝা যাবে না, এর সাথে হিন্দু ধর্ম বা সংস্কৃতির বিশেষ কোনো যোগ আছে। কিন্তু ‘ইদ’, ‘ইদুল আজহা’, ‘ইদুল ফেতর’, ‘অজু’, ‘রোজা’ প্রভৃতি শব্দের পরিচয়ে ব্যতিক্রমহীনভাবে মুসলমান বা ইসলামের কথা বলা আছে। ‘মক্কা’ যে মুসলমানের তীর্থস্থান তার টনটনে জ্ঞান পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য! ‘গয়া’র ক্ষেত্রে নাই, ‘কাশী’র ক্ষেত্রে নাই। নিশ্চয়ই কাকতালীয় নয়। সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই, ভাষা-জাতীয়তাবাদের খুব কাঁচা আর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন আছে এ সিদ্ধান্তে। সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ওই জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটাবে কিনা বলা মুশকিল, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে এটা সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলতা, আর অভিধানের দিক থেকে চরম পশ্চাৎপদতা। কারণ, স্থান-কাল-সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতা আমাদের দার্শনিক আকাক্সক্ষা হতে পারে, কিন্তু ভাষার স্বভাব নয়।

এত এত পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও কোনো সম্পাদক এ ধরনের একটা অভিধান সংকলন করার অধিকার রাখেন; বাংলা একাডেমি সেটা প্রকাশের কৃতিত্বও নিতে পারে। কিন্তু এ বস্তু বাজারে গছানোর নিমিত্তে পূর্ববর্তী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের ছাপা বন্ধ করা কোনোমতেই নীতিসম্মত হয়নি। আগের অভিধানটি কিছুটা সংস্কার করেই যুগোপযোগী করা যেতে পারে। যদি তা নাও করা হয়, তবু ওই অভিধানটি আধুনিক বাংলা অভিধানের তুলনায় প্রায় যে কোনো বিবেচনায় ‘ভালো’। ব্যবহারিক অভিধানের সাথে বাংলাদেশের বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তির শ্রম ও মেধা জড়িয়ে আছে। চট করে একে নাকচ করে দেয়া ঠিক হয়নি। নতুন উদ্যোগে এ অভিধান পুনঃপ্রকাশিত হলে হয়ত একাডেমির অভিধানজনিত পশ্চাৎপদতা খানিকটা লাঘব হবে।

[বাংলা ও প্রমিত বাংলা সমাচার বইয়ের অন্তর্ভুক্ত।]