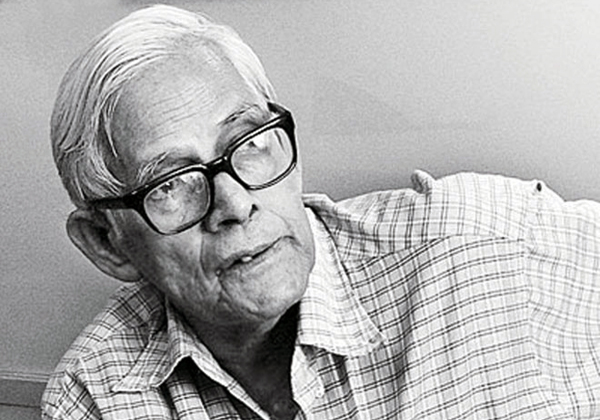

আমি জানিনা কী কারণে আজকের আয়োজনে আমাকে লিখিত একটা আলোচনার দায়িত্ব দিয়ে এ রকম একটা বিপদে ফেলা হলো। বিপদ বলছি এই অর্থে, সরদার ফজলুল করিমকে নিয়ে আজকের এই আয়োজনে কোনো কিছু বলা বা লেখার দুটি যে প্রধান যোগ্যতা যেমনঃ রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে ব্যক্তিগত সংস্পর্শতা অথবা তাঁর সরাসরি শিক্ষার্থী হওয়া তাঁর কোনো কিছুই আমার নেই। তাঁর উপর এমন একজন সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে যিনি একাধারে তিন কালের সাক্ষী, তিন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক আর নাগরিক অভিজ্ঞতায়সমৃদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি। স্যারের সাথে আমার পরিচয়ের সীমানা তাঁর লেখা বা বইয়ের মাধ্যমে বা ১৯৯০ দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরশিক্ষার্থী হওয়ার সুবাদে উনাকে দূর থেকে দেখা বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বন্ধুদের মুখে স্যারের ব্যাপারে প্রশংসা বা তাঁর প্রতি সম্মান দেখানো পর্যন্তই । এই সীমানা আমার জন্য একটা বিরাট সীমাবদ্ধতা বটেই। সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। সরদার ফজলুল করিমকে তাই আমি চিনি একজন লেখক হিসেবে, সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন শিক্ষক হিসেবে।

এটা খুব অবলীলায়

স্বীকার করছি, সরদার স্যারের ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহ ছিলো, কৌতুহল ছিলো।

আর তাঁর মূলত দুটো কারণ ছিলোঃ তাঁর পান্ডিত্য, জীবন-বোধ এবং সাধারণ জীবন-যাপণ।

পান্ডিত্য, জীবন-বোধ আর সাধারণ জীবন-যাপণের এরকম ভারসাম্যপূর্ণ অনুশীলন প্রচন্ড

মোহ তৈরী করেছিলো সরদার ফজলুল করিমের প্রতি। এ রকম সম্ভব হয়েছিলো ‘আমি

কৃষকের পোলা’ – তাঁর এই জীবনবোধের কারণেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন তো এই চরিত্র একেবারেই বিরল। আমরা যা না, বা যা ছিলাম না,

সেটাই এখন বলতে চাই। নিজের শিকড় থেকে যত দূরে নিয়ে নিজেকে, নিজের অতীতকে

গৌরাবান্বিত করার প্রবণতা এই শহুরে জীবনে এখন খুব প্রবল। এগুলো থেকে তিনি ছিলেন

মুক্ত। ব্যক্তিকে সরদার ফজলুল করিম সমষ্টির মাঝে, মানুষ প্রজাতির মাঝে

বুঝতে চেয়েছেন । সেজন্য স্যারকে

যখন কেউ একজন জিজ্ঞেস করছে, “চাচা আপনি হিন্দু”? সরদার

ফজলুল করিম বলতে পারছেন, “আমি মানুষ”। সরদার স্যারের এই জীবনবোধ, এই পরিচয়বোধই তাকে সবচাইতে

বেশী অনন্য করে তোলে। আর অনন্যতা আমরা খুঁজে পাই তাঁর স্মৃতিচারণমূলক লেখাগুলোতে

যেগুলোর মাধ্যমে তিন রাষ্ট্রের তিন কালকে নথিভুক্ত করে রেখেছেন পাঠকদের

জন্যে।

এই নথিভুক্ত

করণের মধ্য দিয়ে আমরা অনুধাবন করতে পারি গোত্র-ধর্ম, সম্প্রদায়কে পেছনে ঠেলে

জীবনবোধই তাঁর লেখনীর ভিত্তি। সেজন্য তিনি ব্যক্তিকে বুঝার চেষ্টা করেছেন সমষ্টির

মাঝে। এই বোধের কারণেই তিনি বিদেশে বৃত্তি পেয়েও বিদেশে পড়তে যান নি। অথবা পার্টির

ডাকে এক কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী ছেড়ে দিতে পেরেছেন খুব সহজে । অথবা

কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলী ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে জানা মাত্র তাঁর সদস্যপদের সুবিধা না

নিয়ে সাধারণ লঞ্চে সেরেছেন তাঁর বরিশাল থেকে ঢাকায় ফিরতি যাত্রা।

তাঁর এই জীবনবোধই আজকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটিই

আমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। তাই এক্ষেত্রে আমি

এ্যাকাডেমিক জগতের অর্জন বা পাণ্ডিত্যকে আজকের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ মনে

করছিনা।

বরং উনার এই

জীবনবোধ দিয়ে কীভাবে ব্যক্তিমানুষকে, সমাজকে, প্রতিষ্ঠানকে সমষ্টির মাঝে উপস্থিত

করার চেষ্টা করেছেন, সেটার পুনর্পাঠ আজকের

এই ব্যক্তি-মানুষপুজা কেন্দ্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিপরীতে অনেক বেশী জরুরি

বলে মনে করছি। এই পুনর্পাঠ করার ক্ষেত্রে অনেক ঘটনাকেই তো আলোকপাত করা যায়। তবে সরদার স্যারের বিভিন্ন লেখায় যেই ঘটনাগুলো অনেক বেশী

আমাকে আলোড়িত করেছে, সেগুলোতেই আমি মনোনিবেশ করতে চাই। এই ঘটনাগুলোর সাধারণ

বৈশিষ্ট্য হলো যে, এগুলো নিজের স্বার্থ বা ধর্ম-গোত্র ভিত্তিক আত্নপরিচয়কে উপেক্ষা

করে কখনো, কখনো মানুষের সমষ্টি মানুষ হয়ে উঠার গল্প।

আবার তাঁর লেখাগুলোতেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কীভাবে ১৯৪০ এর দশকের লাহোর প্রস্তাব বা ঢাকার দাঙ্গার শহর হয়ে উঠা

বা দেশবিভাগের মধ্য দিয়েই মোটা দাগে

বর্তমান সময়ের “পাকিস্তানিজম” এর বীজ অতীতে রোপিত হয়েছিলো, যা এখন

সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আর নব্য ফ্যাসিস্টদের প্রত্যক্ষ

মদদে। অন্য কথায়, সমষ্টি-মানুষের কল্যাণের রাজনীতির পরিবর্তে আত্ন বা গোষ্ঠী পরিচয়ের রাজনীতির প্রাবাল্য কতটা

বিপদজনক তা গুজরাটের গণহত্যা, ৯/১১ বা বর্তমান সময়ে নিউজিল্যান্ডের মসজিদে

হত্যাকাণ্ড অথবা শ্রীলংকার গীর্জায় হত্যাকান্ড তা আগের যে কোনো সময়ের চাইতে আরো

স্পষ্ট করে তুলেছে। রাষ্ট্র এখন আর কোনো বহিঃশত্রু রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত না

হলেও নিজেদের মধ্যেই আক্রান্ত হচ্ছে সংকীর্ণ গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা অন্য কোনো

অমানবিক বিভক্তির পরিচয়ে, বলা যেতে পারে অন্তত মানুষ পরিচয়ে না।

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে তাই সরদার ফজলুল করিমের ত্রিশ আর চল্লিশ দশকের শুরুর দিকের তাঁর কিছু স্মৃতিচারণ সংক্ষেপে পুনর্পাঠ করছি। ত্রিশ আর চল্লিশ দশকের স্মৃতিচারণ দুই কারণে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এক, দেশবিভাগের পরবর্তী সময়ের বাস্তবতায় ত্রিশ ও চল্লিশ দশকটা অনেকটাই ভিন্ন। দুই, এই সময়টা বিশেষ করে চল্লিশ দশকের ঢাকা নিয়ে সরদার স্যারের নিজেরও দর্শনগত পক্ষপাতিত্ব ছিলো যা তিনি প্রকাশ করেছেন জীবন জয়ী হবে নামের স্মৃতি কথায়। সেখানে তিনি কোনো এক আলোচনায়

বিশেষ জোর দিয়েছিলেন, ১৯৪০ এর দশক নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনকে যা আমাদের সাহায্য করতে পারে ১৯৭১-কে নতুন করে আবিস্কার করতে।

হিন্দু মায়ের মুসলমান ছেলে

এই ঘটনাটি ত্রিশ- এর দশকের স্যারের বড় ভাই বা ‘মিয়া ভাই’ মঞ্জে আলীকে নিয়ে। সরদার ফজলুল করিমের ধার্মিক, দাঁড়ি রাখা, নিয়মিত নামাজপড়া বড় ভাই তখন সাবরেজিস্ট্রার রহমতপুরের। সেখানকার হিন্দু জমিদারের বড় ছেলে মারা গেলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে স্বান্তনা দিয়ে বলেছিলেন, “আপনি কাঁদেন কেন? আমিই তো আপনার

ছেলে”। তাঁর প্রতিক্রিয়ায় ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, “হ্যা, তুই-ই আমার ছেলে”। ঐ বাড়িতে হিন্দু মায়ের মুসলমান ছেলে নামাজ পড়েছিলো সেই মায়ের “ধোয়া কাপড়টা” দিয়ে! বড় ভাই নামাজ পড়ছিলেন আর একই সময়ে সন্ধ্যাহ্নিকের কাঁসর ঘন্টা বাজছিলো পাশের ঘরে। মা-ছেলের এই ভালোবাসা ধর্ম-পরিচয়ের বিভক্তিকে আড়ালে ঢেকে সত্যিই মানুষদ্বয় সমষ্টি মানুষ হয়ে গিয়েছিলো ঐ সময়ে!

মিয়া ভাইয়ের সততা ও খাজা হাবিবুল্লাহ

এটিও সরদার ফজলুল করিমের “মিয়া ভাই” এর গল্প। একটা লেখায় স্যার উল্লেখ করছেন, কীভাবে উনার বড় ভাই জেলা মিউনিসিপ্যালিটির বিশেষ দায়িত্ব পেয়ে নিজেই হেঁটে হেঁটে দোকানে দোকানে ঘুরে, ঘুরে নিজ শহরের জন্য বিদ্যুতের সরঞ্জাম কিনে টাউন হলের ইলেক্ট্রিকের কাজ করিয়েছিলেন সমষ্টির কল্যাণে। বড় ভাই সম্পর্কে জানাচ্ছেন আমাদের যে, “তিনি অফিসে নোটিশ টানিয়ে দিতেন, সরকারি নিয়মের বাইরে কেউ কিছু দাবি করলে দলিল করার জন্য আগত ব্যক্তিগণ যেন সরাসরি তাঁর কাছে অভিযোগ করেন”। এখন কথা হলো, এই ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা কী, আজকের আলোচনায়? বর্তমান সময়ে আমাদের নিজেদের মাঝে যে পারস্পরিক খারিজ করার যে প্রবণতা, তাঁর বিপরীতে পুরোদস্তুর একজন কমিউনিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীর যখন একজন ধার্মিক ও বিপরীত চিন্তার মানুষের এরকম মূল্যায়ন করেন, তখন তাঁর পুনর্পাঠ খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে বৈচিত্র্যের এই পৃথিবীতে, মানুষের মানুষ হয়ে উঠার জন্যে। এতে ষ্টেরিওটাইপিং থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা সহজ হয়। আর সেটা পেরেছিলেন বলেই তিনি আমাদের প্রথাগত ধারণার বিপরীতে জানাতে পেরেছেন ১৯৪২-৪৩ সালে ঢাকার নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ সমর্থক ছিলেন “হক সাহেবের”! খাজা হাবিবুল্লাহ তখনো ছিলেন ঢাকার স্থানীয় মুসলমান সমাজের প্রধান পুরুষ।

১৯৪৩-এর মন্বন্তর ও কমিউনিস্টদের সংস্পর্শ

১৯৪৩-এর মন্বন্তর এবং সেই সুবাদে কমিউনিস্টদের সমষ্টিগত দায়বদ্ধতা সরদার ফজলুল করিমকে সমষ্টির মানুষই করে তোলে দীর্ঘ মেয়াদে – যার অনেক প্রমান আমরা দেখি ইতোমধ্যে আলোচিত তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী ছেড়ে দেয়া বা বিদেশে পড়তে যেতে না চাওয়ার মধ্যে। ১৯৪৩-এর মন্বন্তর সম্পর্কে সরদার স্যার জানাচ্ছেন, “আমি তখন সক্রেটিস, প্লেটো, হেগেল – এ সমস্ত নিয়ে পড়াশোনা করছি। একদিন আমার কমরেড এসে বলছে, “তুমি কী এত লেখাপড়া করো? হেগেল কোথায় নিয়ে যাবে? তোমার মা-বোনেরা যেখানে মারা যাচ্ছে সেখানে তুমি হেগেল পড়ে কী করবে … সুতরাং আমি আমার হেগেলের কাছে থাকতে পারলাম না। পরদিন আমাকে যেতে হল নয়াবাজারে সিরাজদৌল্লা পার্কে। ৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময় আমি বন্ধুদের সঙ্গে গ্রামেও গিয়েছি রিলিফের কাজে”।

শিক্ষার্থী অন্তঃপ্রাণ দর্শনের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্যের কথা

প্রতিষ্ঠান হিসেবে সর্বজনের, সমষ্টির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকাল বুঝার জন্য স্মরণীয় শিক্ষক হরিদাস ভট্টাচার্যের ব্যাপারে সরদার ফজলুল করিমের ভাবনাটা জানা প্রাসঙ্গিক। তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে, ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হওয়ার পারিবারিক নির্দেশ থাকলেও অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্যের ক্লাস লেকচারে মুগ্ধ হয়ে দর্শনের শিক্ষার্থী বণে যান। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করেছিলো, বিএ অনার্স পর্যায়ে ৩৭জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাদের মধ্যে হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলো পাঁচজন, অব্রাহ্মণ ছিলো ২১জন আর মুসলমান শিক্ষার্থী ১১ জন। আর বিএ পাস কোর্সে ছিলো মোট ১০১জন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ১২জন, অব্রাহ্মণ ৬৯জন এবং মুসলমান শিক্ষার্থী ছিলো ২০জন। এই হিসেবটা বের করেছিলেন সরদার স্যার নিজেই তাঁর প্রিয় শিক্ষককে নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে। তিনি প্রবন্ধ লেখা শেষ করে তা পাঠ করে শোনানোসহ সেটার গ্রহণযোগ্যতা বুঝা বা ভুলত্রুটি চিহ্নিত করার জন্য একটি ঘরোয়া আসরের আয়োজন করা হয়েছিলো। সেই আসরে অধ্যাপক হরিদাসের ছাত্র দেওয়ান মুহম্মদ আজরফও অনেকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

মুহম্মদ আজরফের আলোচনা সূত্র ধরে সরদার ফজলুল করিম অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্যকে বুঝার চেষ্টা করেছেন। সরদার ফজলুল মুহম্মদ আজরফকে উদ্বৃত করে একটা ঘটনা বর্ণনা দিয়েছেন একটি লেখায় শিক্ষার্থী অন্তঃপ্রাণ অধ্যাপক হরিদাসকে বুঝার জন্য।

মুহম্মদ আজরফ সেই ঘটনা জানাতে গিয়ে বলেন যে, অধ্যাপক হরিদাস কোনো একদিন কোনো অধ্যাপকের বাড়িতে বেড়াতে যাবেন এমন সময় তিনি এবং তাঁর এক সহপাঠী তাঁর বাসায় উপস্থিত হয়ে জানান যে, তাঁরা হেগেলকে বুঝতে পারেন নি। বিরক্ত না হয়ে অধ্যাপক হরিদাস বললেন, “চলো, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আলাপ করি”। সেই আলাপের ব্যাপারে মুহম্মদ আজরফ জানাচ্ছেন, “এবং রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে তাঁর অনবদ্য ভাষায় যে আলাপ তিনি করলেন তা সেদিনকার আমাদের মনে হেগেলের জটিলতাকে যেমন বিরাটভাবে পরিস্কার করে দিয়েছিলো, তেমনি আমাদের মনের ওপর একটা স্থায়ী ছাপও কেটে দিয়েছিলো।”

শেষ কথা

সবকিছু বিবেচনায় আসলে সরদার ফজলুল করিম আমাদের তিন রাষ্ট্রের তিনকালে পরিবর্তিত সমাজের সাক্ষী। তাঁর লেখনী পাঠ করার মধ্য দিয়ে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে আজকের সময়ের অনেক সংকটের উৎসগুলোকে। বিশেষ করে তাঁর স্মৃতি কথাগুলো আমাদের বাংলাদেশের জনইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রে একটা ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে। বিশেষ করে মূলধারার বাইরে কমিউনিস্ট কর্মীদের যে রাজনৈতিক চর্চা ছিলো তা পূর্ব বঙ্গকে কীভাবে সমষ্টির বাংলাদেশ হয়ে উঠার কম-বেশী স্বপ্ন দেখিয়েছিলো, তা বুঝার জন্য সরদার ফজলুল করিমকে পাঠ করা গুরুত্বপূর্ণ। আর সবচাইতে বড় ব্যাপার হলো জীবন আর চারপাশকে বুঝার ক্ষেত্রে তাঁর জীবনবোধ স্মৃতিচারণমুলক লেখা বর্তমান কালকেও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। তাই তাঁর জীবনাবসান বরং আমাদের কাছে তাকে নতুন করে জন্ম দিয়েছে এবং সাধারণ জীবন যাপনের অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম অনন্য আর অসাধারণ আমাদের কাছে।

(লেখাটি পাঠ করা হয় মণীষী সরদার ফ জলুল করিমের ৯৪-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে। সরদার ফজলুল করিম স্মৃতি পরিষদ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে ১০ মে ২০১৯ এ )